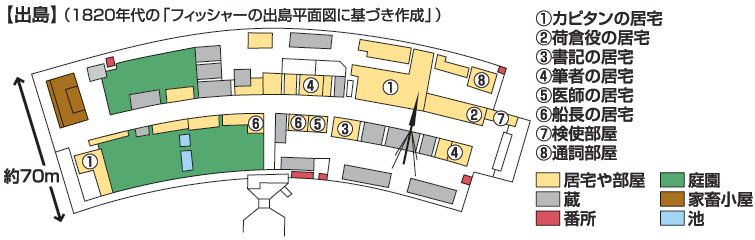

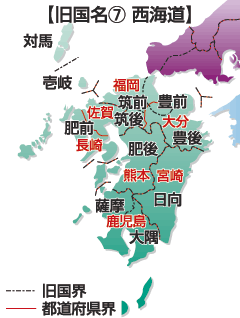

オランダ東インド会社の日本支店。慶長5年(1600)、オランダ船「リーフデ号(De Liefde)」が豊後(大分県)の海岸に漂着した。これが日本とオランダの関係の始まりで、同14年(1609)には、オランダ東インド会社の船2隻が来航し、徳川家康の許可を得て平戸に商館を設けた。平戸における商館は、貿易も行ったが、その比重は軽く、東シナ海におけるスペインやポルトガルとの覇権争奪のため武器や食料を購入するという、戦略拠点としての色彩が濃かった。寛永18年(1641)、オランダ商館は、日本から追放されたポルトガル人が居住していた長崎の出島に移転を強制される。ただし、日本貿易の最大のライバルだったポルトガル人が日本から去ったため、オランダ商館の貿易量は飛躍的に拡大した。オランダ貿易の本質は、中国と日本の中継貿易で、輸出品は銀、次いで銅、輸入品は絹織物や生糸が中心だった。カピタン(Capitao[tの後のaの上に~])と呼ばれるオランダ商館長は、毎年、のちには3年に1度、挨拶のために江戸に上った。江戸時代中期以降、蘭学が盛んになると、オランダ人と日本の学者の交流も深まった。オランダ人は、日常は出島を出ることを禁じられていたが、安政2年(1855)以降は、長崎市内を自由に散歩することが許されるようになった。

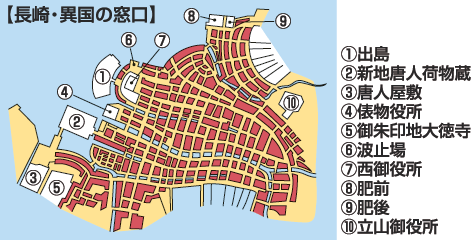

出島(でじま : でしま)

江戸時代、長崎に設けられた面積4000坪弱の人口の島で、外国人居留地とされた。出島に入ることができる日本人は、長崎奉行所の役人のほか、通詞や特定の町人、遊女に限られた。