「希望の地」としてのニュータウン

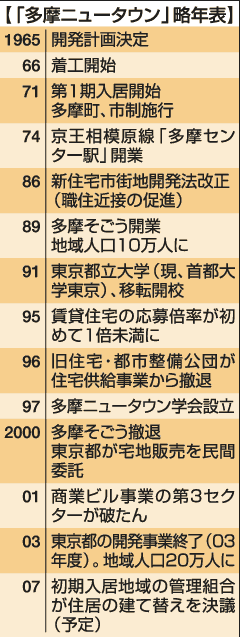

今から約40年前の1965年、日本住宅公団(当時)、東京都などにより、計画面積約3000ha、計画人口約30万人を売り物にした、日本最大の「多摩ニュータウン」開発計画が決定された( )。

)。そして71年3月、ゴルフ場にしようと思っていた用地に、「見切り発車」で多摩ニュータウンの第一期入居が始まった。

最寄り駅までバスで20分、小学校はできたが中学校はまだ、道路も舗装されていない、「陸の孤島」のようなマンモス団地。しかし人気は高く、抽選に当たった入居者たちの顔は明るかった。

50年代に始まった高度経済成長で、全国から首都圏に集まった人たちの住宅難が単に緩和されるだけではなく、「団地生活」という新しいライフスタイルの恩恵にあずかれるという地方出身者が多かったからだ。

受け入れる地元は、多摩村から多摩町、そして多摩市への階段を「悲鳴を上げながら」一気に進んだ。小・中学校の新設、行政サービスの充実に職員の採用など、金のかかることばかり。

一方、伝来の土地を手放した方も、明日からの生活設計にとまどった。「くわからレジへ」。農作業に使うくわを捨て、近隣商店主に「転業」するために、レジ打ちの特訓を必死で始めた。入居者も、先住者もみな戸惑いながら、そして希望を持ちながら「新しい生活」を始めたところに、ニュータウンの「ニュー」の意味があった。

バブルを経て「オールドタウン」へ?

都心への交通アクセスが次第に改善し、駅前開発も進み出したことから、多摩ニュータウンへの世間的な注目も高まった。80年には、「ニュータウンのへそ」である多摩センター駅に、大規模なショッピングセンターが完成した。と同時に、多摩ニュータウンなどの市街地周辺の大規模住宅地に事業所を誘致して、「職住近接」の業務核都市へと衣替えを図る、新住宅市街地開発法の一部改正が行われたが、地価の暴騰のため、時すでに遅しの感があった。都心からの距離の割に地価が上昇する一方、「ベッドタウン」のイメージが定着したからだ。

80年代後半に始まったバブル経済の発生で、都心から30~40km圏の郊外の地価もうなぎ登りとなった。しかし、都心に比較してまだ安めだから人気沸騰。「第4山の手」と尊称され、毎月のように新築マンションの売り出しが続いた。そして89年、東京西部で最大の百貨店「多摩そごう」ができ、鉄道の延伸や、都立大学の移転、開校なども続いた。

しかし、90年代に入るとすぐに始まったバブル崩壊で、マンション建設のつち音も、「多摩そごう」や大手量販店も消滅した。輝きも、そして世間の注目も消え失せてゆくにしたがって、「オールドタウン」という形容がマスコミを通じて広がってゆく。

これに戸惑いを持った住民たちは、隣接地域にある大学の研究者たち(彼らの多くも住民)と、まちづくりの提言をする「多摩ニュータウン学会」を97年に組織する。そこから、当時では珍しかった「まちづくり」や「すまい相談」のNPO、さらに環境保全や助け合いを中心とした地域通貨など、新しい試みが始まった。

始まった団地再生の試み

現在もなお、多摩ニュータウンの開発は続いている。これが千里(大阪)や高蔵寺(愛知)などのニュータウン開発と違うところで、多摩ニュータウンは、いわば「未完成のニュータウン」と言ってよい。確かに、40年近く経過した初期の入居区域では、世代交代ができずにいるため、一部「オールドタウン」という形容も仕方ない。しかし、マンションの新設が進む地域では、若い世帯の入居が続いてもいる。すでに20万人を超える多摩ニュータウンの人口も、全体としてみると、団塊の世代とそのジュニアが、「ふたこぶラクダ」の背を構成する人口分布になっている(

)。

)。マスコミを中心に、「沈滞したオールドタウン」のイメージでくくった報道が目につくが、団地再生への「新しい」取り組みが、地元行政も連携しながら住民主体で始まってもいる。その一つは、NPOを中心とした、車いすや送迎バスなどを使った、高齢者向けの多種多様なサービスであり、老朽化した団地をバリアフリーで、多世代共生に配慮しながら建て替える計画などである。これには住民の合意形成が不可欠だから、じっくり時間をかける必要がある。また、地元自治体による、事務所誘致を目的とした税優遇措置なども始まっている。

新たな「ニュー」タウン像の創造

ニュータウン作りから40年。人間で言うと1世代30年を超過したことになる。「ニュータウン」の「ニュー」に求められる時代的な要請は変化している。多くの郊外型ニュータウンでは、単に「新しい」という意味は消滅した。求められているのは、少子高齢社会において、「暮らし」を中心とした快適さや幸福感を追求する、新しいライフスタイルの提案と実験ではないか。多摩ニュータウンは、すでに第2ステージに立っている。ふたこぶラクダ型の人口分布は、多世代共生型へ移行するにしたがって、全体として平板化してゆくだろう。緑化環境に優れ、車歩道分離が前提で安全な移動が可能な社会インフラに恵まれている多摩ニュータウンは、住民主導の「快適で幸福感に満ち溢れた」まちづくりを開始したばかりだ。

この40年間で、多摩ニュータウンは、ニュータウン開発の歴史がぎっしり詰まった「住生活ミュージアム」になりつつある。

初期の主役(公団、東京都)たちの作成した作品が、多摩ニュータウンを形作っている。これからの時代、そこに飾るべき新しい作品は、新しい主役(地元住民、地元自治体)のもの。その新しい主役たちがイメージしやすいように、「多摩ニュータウン学会」は温故知新の重要性を意識しつつ、「多摩ニュータウン・アーカイブプロジェクト」を2007年に発足させた。書誌を始め、多摩ニュータウン開発のキーマンの口述を中心にした「オーラルヒストリー」を蓄積し、公開と利用の便を図りたいからだ。

明日の多摩ニュータウンが、希望に満ち、幸福感に満ちたものであること、全国各地に展開された郊外型ニュータウンの再生に対して、有益なヒントを提供できるものとなることをめざして、住民たちは努力している。ニュータウンの「ニュー」の字に「未知への挑戦」の意味を込めるかのように。