「“少子化”話法」のカラクリを見抜くには

――「日本は少子化で大変なのだから、女性にもっと子どもを産んでもらわないと」と言われると、つい納得しそうになります。

「少子化だから女性は子どもを産まないと」というのは、「リプロの権利」を見えなくする独特の話法、言うなれば「“少子化”話法」と呼べるレトリックであり、「少子化は女性のせい」という誤った認識をベースにするものです。

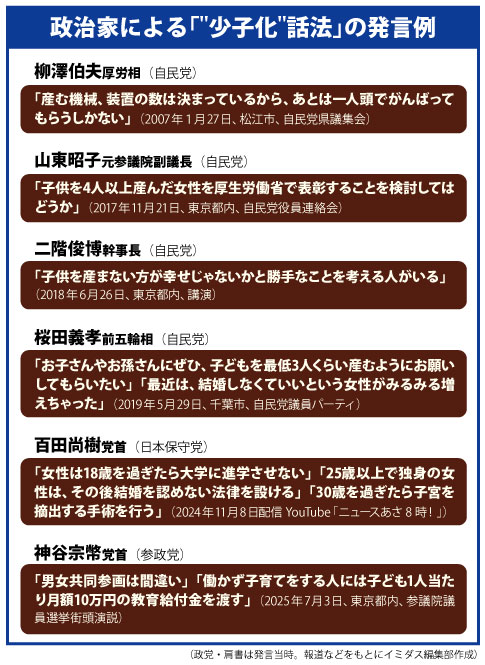

これまで、多くの政治家がこうした「“少子化”話法」に基づく発言を繰り返してきました。

彼らの発言に共通するのは、少子化の責任を女性に転嫁し、個人の生殖に関する自己決定権を軽視している点です。これらの発言を批判すると、「少子化で大変なのに、女性はわがままだ」などとバッシングされます。前述の「世界人口白書」は、近年は低下傾向が見られるもののEUで最も出生率が高いフランスで女性の労働参加率が世界で最も高いことを例に挙げ、「少子化の原因は女性の教育や雇用にあるのではない」と明言しています。フランスでは、手厚い子育て支援、保育の充実や出産・育児と仕事との両立支援等、さまざまな政策が進められていますが、「産む権利」だけでなく中絶や避妊など「産まない権利」も含めた「リプロの権利」を保障し、女性たちがライフプランを自由に選べる環境を整備しており、少子化対策と「リプロの権利」の保障が両立することを示しています。

一方、日本では産んだ女性への支援でさえまだまだ不十分で、国は「子育ての責任は家庭にある」として次世代を育てる責任から逃れ、「少子化対策」と銘打って巨額の予算を計上しても、「子育て支援に熱心な企業の表彰」など本質から外れた政策に力を入れています。「職場でのジェンダー不平等、家庭でのジェンダー不平等、勤労者世帯への構造的支援の欠如という三重の足かせは、同様の所得水準にありながら出生率が高い国との比較において、少子化が進む国の特徴」だという「世界人口白書」の指摘は、そのまま日本の現状にあてはまるのではないでしょうか。これらの問題は社会のあり方を変えなければ解決できませんし、女性ではなく政治が責任を負うべきです。少子化を本当に解決したいのならば、政治家たちは「“少子化”話法」を繰り返すのではなく、まず避妊・中絶へのアクセスを改善すること、包括的性教育の実施、男女の賃金格差の是正など、誰もが「産む/産まない」を自由に選択できるための前提条件を整える必要があるのです。

――子どもを産むことの価値が強調されるあまり、「子どもを産まない自分に価値はない」と考える女性もいます。そういう女性たちに「リプロの権利」をどのように伝えれば届くでしょうか。

「リプロの権利」は基本的人権の一部ですが、日本ではそもそも人権について学ぶ機会がほとんどないため、自己決定権、つまり「自分のことは自分で決めていい」という意識すら持ちにくいと言えます。妊娠・ 出産・避妊・中絶といった、自分の身体と生殖に関する決定を、十分な知識や情報のもと、強制や差別なく行えるのが「リプロの権利」ですが、日本で生まれ育つと「自分のからだは自分のもの」「産む/産まないは私が決める」とはなかなか思えないでしょう。十分な情報と支援、経済的基盤があってこそ、真に自由な選択が可能になります。「自分のことを自分で決める」権利には、それを支える社会制度が不可欠なのです。

「結婚して子どもを持つのはいいことだ」という大量のメッセージに加え、「少子化で大変」という言説にもさらされ、「女性なら子どもを産んで当然」「それができない自分は女性として価値がない」などと考えてしまう人もいるかもしれません。また1970年代以降、水子供養などの喧伝で中絶をあたかも女性の罪であるかのように印象づける動きが進められたこともあり、長年、フェミニストでさえ「産まない選択」に罪悪感を持たせられてきました。

けれども、子どもを産まないからと言って、肩身の狭い想いをすることはありません。子どもを持つことは素晴らしい、もちろんそういう面もあるでしょう。他方、出産・育児は女性にとって人生を大きく変える転機です。はじめの方でも少し述べましたが、特に日本では「ワンオペ」という言葉に象徴されるように、女性が子育ても家事も仕事も引き受けざるを得ない状況に置かれます。育児中のキャリアの断絶を埋めるのは甚だ困難ですし、子育てが一段落した後にフルタイムで仕事をしようと思っても、不安定かつ低収入の非正規雇用しか見つからないといったこともしばしばです。高額な高等教育費など子育ての経済的負担や、ベビーカーで公共交通機関を利用すると冷たい目で見られるといった心理的ストレスも深刻で、産んでから「こんなはずじゃなかった」と実感することも多いでしょう。「産む/産まない」の選択はこれらの負担を負う女性自身が決めるべきで、「産まない」選択を非難されるいわれはありません。

「“少子化”話法」を見聞きしたら、そこで発信されている情報が「リプロの権利」を踏まえたものかどうかを、ぜひチェックしてほしいと思います。たとえば、「産むことのメリットだけでなく、デメリットも開示されているか」「産むことだけではなく産まない選択肢についても公平に情報が提供されているか」「子どもがいないと支援が受けられない、税等の負担が重くなるなど、一方向への誘導になっていないか」「夫婦に子どもふたり、三世代同居など、特定の家族モデルが推奨されていないか」といったことを確認してみてください。

「“少子化”話法」は「少子化だから~」を前振りに、「女性は子どもを産むべき」と言うだけでなく、「子育て世帯を優遇しないと」「大勢の高齢者を少ない現役世代で支えないと」「独身でいるのは身勝手」などと、分断を煽るものでもあります。「子持ちVS子なし」「女性VS男性」「子育て世代VS高齢層」「既婚VS未婚」などの対立に落とし込まれず、誰もがその人らしい生き方を尊重されるためにも、多くの人に「リプロの権利」を知ってほしいと思います。

私は新著『産む自由/産まない自由 「リプロの権利」をひもとく』(集英社新書)で、女性・少女を中心とした「リプロの権利」に焦点を当てましたが、これは本来すべての人にとって重要な権利です。「リプロの権利」は社会を分断するものではなく、誰もがその人らしい生き方を尊重され、互いに支え合える社会の基盤となるものなのです。