日本文化の担い手でもある黒潮

海の水は絶えず流れていますが、ある幅を持って一定方向に移動する海水の流れが「海流」で、水温によって、暖かい「暖流」と冷たい「寒流」に分けられます。日本近海には4つの海流(黒潮、親潮、対馬海流、リマン海流)があり、近年、大蛇行で注目を集めた「黒潮」もその一つです。世界で最も勢いの強い海流の一つとしても知られており、黒潮の本流は最大4ノット(秒速2m)、最大幅は100㎞、厚さは500mに達し、海水の輸送量は毎秒5000万トンともいわれています。

日本列島の南岸に沿って北上し、太平洋を還流する黒潮は暖流です。「日本海流」というのが正式な名前ですが、海水中にプランクトンが少なく、太陽光線がほとんど反射せずに透過し、色が黒っぽく見えるため「黒潮」と呼ばれてきました。

黒潮といえば、民俗学者の柳田國男の椰子の実の話や、ジョン万次郎が鳥島へ漂流したエピソードを思い出します。渥美半島の伊良湖岬(いらごみさき)で椰子の実を拾った柳田國男が、これを知人の作家の島崎藤村に話したところ、藤村はそれを詩にしました。皆さんもよくご存じの「名も知らぬ遠き島より、流れ寄る椰子の実一つ」(「椰子の実」)です。この話は柳田國男の『海上の道』という著作に書かれています。

また、黒潮は江戸時代には「黒瀬川」と呼ばれて恐れられていました。八丈島などに島流しにあった人たちは、この速い流れの黒潮を横切ることができずに島抜けはほとんど不可能でした。土佐の漁師だったジョン万次郎(中浜万次郎)が鳥島に漂流し、アメリカの捕鯨船に拾われて渡米した話は有名です。ジョン万次郎が漂着する以前にも、土佐の船乗りの長平という人が鳥島に漂着し、アホウドリを食べて12年以上も鳥島で生き延びたという話は、吉村昭のドキュメンタリー小説『漂流』に詳しく書かれています。相模湾に面した神奈川県の葉山御用邸にほど近い「葉山しおさい博物館」には、海岸に流れ着いた様々な漂着物が、かつて展示されていました。それらは黒潮によって運ばれたもので、中国や韓国などのものも見られました。

このように、黒潮は日本文化の担い手であると私は感じていました。それが時に大きく南へ蛇行することを、今から半世紀以上前に、地球科学の研究を行うようになってから知りました。

黒潮の系譜――いつどのようにして形成されたのか

黒潮の大蛇行を考える前に、いったいいつ頃、どのようにして黒潮ができて、どこをどのように流れてきたのかについて見ていきましょう。

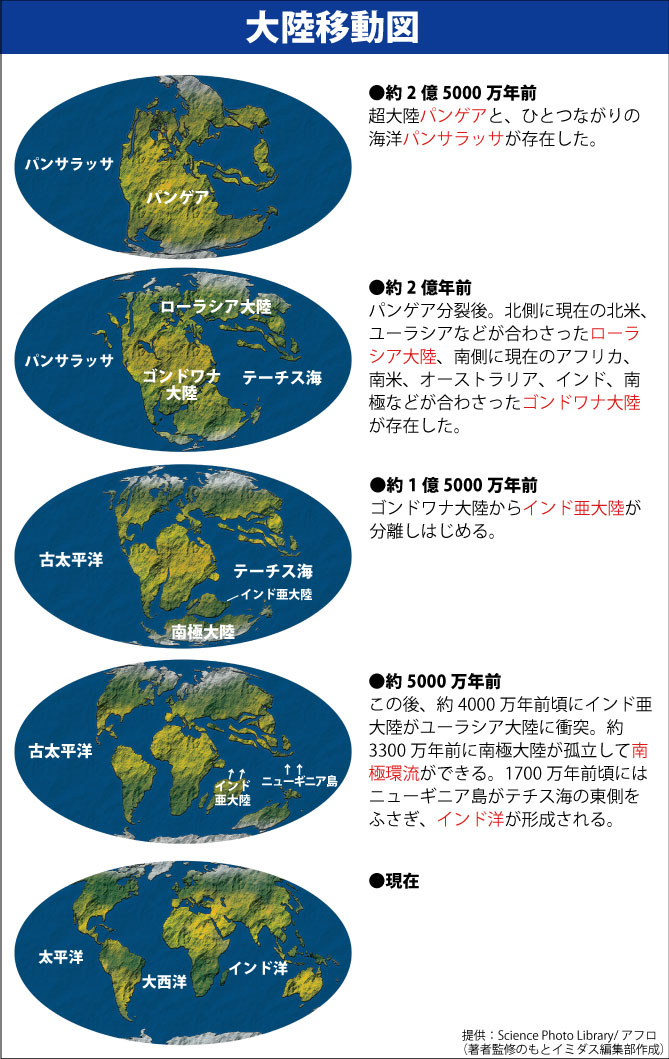

地球史の中で海洋は約41億年前から存在しますが、大陸は成長して移動を繰り返し姿形を変えてきました。これは1912年にドイツの気象学者のウェーゲナーによって提唱された「大陸移動説」に基づいています。今から2億5000万年前頃。地球上には一つの大きな大陸パンゲアと、一つの海、パンサラッサが存在しました。超大陸パンゲアが分裂していくつかの大陸になり、それが移動して現在のような海陸分布になったというものです(パンゲアは北にローラシア大陸、南にゴンドワナ大陸という2つのやや大きな大陸の合体したものだという考えもあります)。

約2億年前はパンゲアが分裂し、南極の周りには、現在のアフリカ、南米、オーストラリアなどが合わさったゴンドワナ大陸という大きな大陸が存在していました。その後、ゴンドワナ大陸のうち、アフリカ大陸、インド亜大陸、オーストラリア大陸が南極から離れて北上し、すべての大陸が南極から離れた3300万年前頃に南極大陸を回る「南極還流」ができました。この頃インド亜大陸はユーラシア大陸に衝突し、ヒマラヤ山脈が形成され始めました。

そして、黒潮は今から1700万年前頃に発生したと考えられ、地球史のスケールからしてみれば実に最近のできごとといえます。それ以前は赤道から高緯度へ戻る海流は、大西洋、太平洋、インド洋全体を流れていました。それが、インド・オーストラリアプレートが南極から離れてはるか北へと移動するうちにインドネシアでユーラシアプレートと衝突したことで、ニューギニア島がインド洋への流れをふさぐ形になってしまったのです。そのため、インド洋へ入るはずの暖流はそこから東へと流路を変えて日本列島へと向かうようになりました。

さらに南北アメリカ大陸がパナマ地峡をふさいだ300万年前頃に大西洋と太平洋が独立し、黒潮と並ぶ世界2大海流と呼ばれる暖流の「メキシコ湾流」が発生しました。

この3つの出来事は新生代(約6600万年前~現代)の「海洋の3大事件」と呼ばれており黒潮の発生はその一つの大きな事件だったのです。

日本列島の誕生と黒潮

2000万年前頃、日本列島はまだアジア大陸に引っ付いていました。1700万年前頃に大陸の端に日本海ができ、日本海の拡大によって日本列島は大陸から引き離されて南へと移動し、アジア大陸と日本列島の隙間に今日のような日本海ができました。さらに1500万年前頃、日本列島の真ん中に「フォッサマグナ」(巨大な地溝)と呼ばれる大きな溝ができて、黒潮はそこを通って日本海にも入ってきました。

海のない岐阜県の瑞浪(みずなみ)付近で暖かい海の化石がたくさん産出するのはこのためで、瑞浪市化石博物館にはこれらが展示されています。しかし、ほどなくしてフォッサマグナの大きな溝は埋まってしまったために黒潮はもはや日本海には入らずに、日本列島の南岸(太平洋側)に沿って流れるようになったのです。なお、黒潮の支流である対馬海流は、対馬海峡が開いた頃(いつかは特定できませんが〈*〉)から日本海に入るようになりました。

*日本海ができた当初の1700万年前頃は、対馬海峡は断層で日本海と通じていました。最終氷期の1万8000年前頃には海面が下がって閉じてしまいましたが、後氷期のある時期1万年前頃から現在はまた開いています。このように対馬海峡は長い歴史の中で閉じたり開いたりしているため、特定は難しくなります。

(※1)

沖縄トラフ=琉球列島と東シナ海の間にある水深1000~2500mほどの舟状海盆。

(※2)

琉球海溝=琉球列島の東沖にある水深6000mより深い溝状の地形。南西諸島海溝ともいう。

(※3)

エルニーニョ現象=太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなった状態が1年以上続く現象。

(※4)

ENSO(エルニーニョ/南方振動)=エルニーニョ現象とそれに連動して起こる南太平洋の東部とインドネシア付近の海面気圧の変動「南方振動」を総称した用語。

(※5)

マッデン・ジュリアン振動=主にインド洋で発生する巨大な雲群が約1〜2カ月かけて東へ移動する現象。