黒潮は流路を変えながら漂う

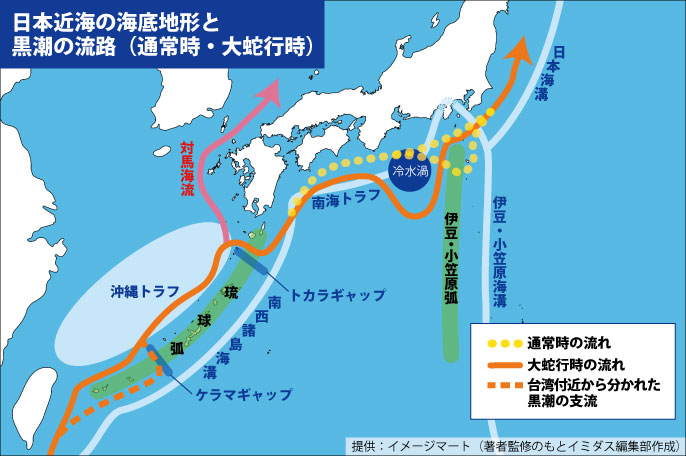

次に黒潮の流路を台湾からたどってみましょう。現在の黒潮は、台湾から、台湾北の海峡や宮古島近辺にあるケラマギャップと呼ばれる琉球弧(弧〈島弧〉=火山島の連なり)を横断する水路を通って沖縄トラフ(※1)へ入り、北の屋久島と奄美大島の間にあるトカラギャップと呼ばれる琉球弧を横断する水路から出てきます。支流の対馬海流は、トカラギャップに入らず北上して日本海へ入ります。本流の黒潮は、九州の東を通って四国の沖、紀伊半島の沖を流れて伊豆・小笠原弧にぶつかって少し南下します。伊豆・小笠原弧の水深は浅く、一方で黒潮の厚さは500mもあるため、ちょうどダムによって水がせき止められたようになり、島弧の火山島と火山島の隙間を流れたのちに再び北上します。ジョン万次郎らが流された流路です。

今から1万8000年前頃の最終氷期には、2つのギャップを通らずに琉球海溝(※2)に沿って北上して、西南日本の沖を流れていました。その理由は氷河期には日本付近の海面が140mも下がっていたので2つのギャップの水深が浅く、黒潮は沖縄トラフには流入できなかったためです。

地質時代の黒潮の流路に関しては海底のコア(堆積物の柱状試料)の中のプランクトン、有孔虫の化石などの研究からわかる海流の温度をもとに推定されています。

縄文時代は今から約1万2000年前から2400年前頃までをいいますが、その始まりの頃の気候はまだ寒冷で、9000年前頃までは四国の海岸に近いところではなく沖合を流れていたようです。つまり、近年話題となった蛇行と同様のことが起こっていたのです。縄文時代に、矢じりやナイフとして重宝していた黒曜石を伊豆七島の神津島から伊豆半島や沼津に運んでいたという研究があります。おそらく丸木船や竹筏などで運んだのでしょう。現在の流路のように伊豆半島沖を黒潮が流れていたら小さな舟で行き来をするのは困難だったでしょうが、当時の黒潮は蛇行してもっと南に流路があったため強い流れを受けなかったと思われます。

6000年前頃になると温度が高くなって海面が上昇しました。これを「縄文海進」といいます。縄文海進以降の黒潮の流路は現在と同じ流路になります。

複数の要因が絡み合って黒潮大蛇行が発生する

黒潮大蛇行とは、その流路が通常よりも大きく曲がりくねる現象のことですが、四国沖から紀伊半島にかけて南へと流路を変えて蛇行します。その原因は、気象や地形、陸水の影響があるようです。「太平洋高気圧の張り出しが強くなると黒潮の推進力が弱まる」「黒潮の流れが伊豆・小笠原弧に阻まれて、特に海水面低下期にはそこから東には大変流れづらいために島弧に沿って南下し、西側に渦を作る」「紀伊半島から東海沖に発生する冷水渦(水温の低い渦)が黒潮を押し下げる」などの説がありますが、本当のところはよくわかっていません。

まず、太平洋高気圧が異常に強く張り出すことは蛇行の原因になります。太平洋全体を吹く貿易風や偏西風の変動が、黒潮の上流である台湾沖や九州沖で冷水渦の活動を活発にします。また黒潮の推進力となる上空の偏西風が北上すると、その影響で黒潮の推進力が弱まり、これが大蛇行の引き金になると考えられています。北極の気圧が低くなって太平洋高気圧が強くなると、偏西風はさらに北へと押し上げられて、蛇行が進むのではないかとも考えられます。

また、四国や紀伊半島、そして東海沖には、陸上から四万十川、紀伊水道(四国の吉野川、紀伊の吉野川、大阪湾を経由する淀川の合流)、木曽の三川(揖斐川、長良川、木曽川)、天竜川、大井川、安倍川、富士川などの河川があって、陸上の冷たい淡水がこの沖あたりに流れ込んでいることも関係があるかもしれません。黒潮の本来の流路に沿った海岸の地形も数10kmおきに半島が張り出していて、足摺岬、室戸岬、紀伊半島などが黒潮の障害になった可能性もあります。その先にある伊豆・小笠原弧は琉球列島と同様に水深が浅い海底山脈の列で、数10㎞おきに火山島が南北に並んでいて、全体として黒潮に対して直交する浅瀬となっているために、推進力が弱まった黒潮はこれに沿って鳥島付近まで南下します。間を抜ける黒潮は常磐や金華山沖から東へと移動します。

そして、北から流れてくる親潮(千島海流)は冷たい水を運んできていて、寒い時期には南へ張り出して黒潮の下へ潜り込むことも原因の一つかもしれません。陸から来る冷たい淡水は塩分を含んでおらず黒潮よりも密度が低いので海水である黒潮の上に乗ってしまいます。しかし、親潮のように冷たい海水は黒潮より重いので下に沈み、その勢いが強いと黒潮を阻むバリアーになります。この冷たい水がやがて紀伊半島から東海沖にかけて大きな冷水渦に発達するのではないかと考えられます。

さらに、偏西風などの影響により九州南東沖で冷水渦が生まれると、黒潮の通路に小さな蛇行(小蛇行)ができ、この小蛇行が伊豆・小笠原弧という海底山脈にぶつかり、さらに発達して東海沖付近の冷水渦と結びつくことで蛇行した黒潮が、進路上にできた大きな冷水渦を迂回して伊豆諸島西側などに安定して留まり、大蛇行となり得ます。

黒潮大蛇行は、太平洋全体の風の変動による冷水渦と黒潮の出会い、そして海底地形の働きにより発生するのでしょう。つまり、風(偏西風や貿易風)、海底地形、冷水渦の発生、小蛇行の発生など複数の要因が複雑に絡み合って発生すると考えられています。

(※1)

沖縄トラフ=琉球列島と東シナ海の間にある水深1000~2500mほどの舟状海盆。

(※2)

琉球海溝=琉球列島の東沖にある水深6000mより深い溝状の地形。南西諸島海溝ともいう。

(※3)

エルニーニョ現象=太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなった状態が1年以上続く現象。

(※4)

ENSO(エルニーニョ/南方振動)=エルニーニョ現象とそれに連動して起こる南太平洋の東部とインドネシア付近の海面気圧の変動「南方振動」を総称した用語。

(※5)

マッデン・ジュリアン振動=主にインド洋で発生する巨大な雲群が約1〜2カ月かけて東へ移動する現象。