大蛇行の変遷とエルニーニョ現象との関係

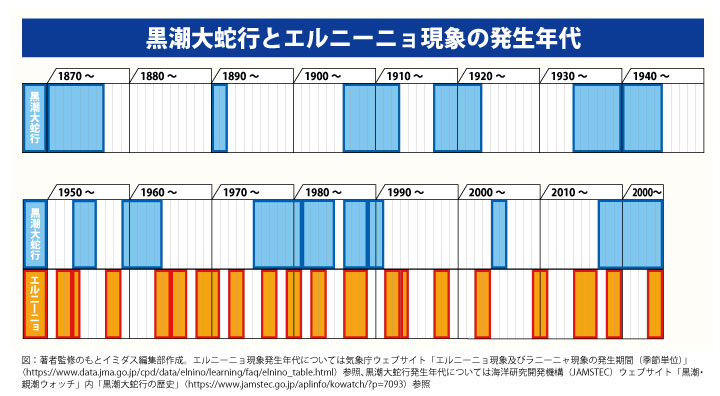

黒潮大蛇行の頻度に関しては気象庁が観測するようになって以降はよくわかっています。それによれば数年間隔で蛇行が起こっています(表)。

大蛇行の期間は1934~1944年の10年間が最も長く、近年、話題になっていた2017年から2024年までの7年間は、それに次ぐ長さでした。このように長い間、蛇行が安定して存在したことの理由は、残念ながら明らかになっていません。前述したいくつかの要因がもととなって安定化したのではと考えられます。

また、海水温との関連で、南米西沖に発生するエルニーニョ現象(※3)との関係はどうかと思って調べてみました。1951年以降のエルニーニョの発生は表の通りで、大蛇行と重なっている期間がいくつかあります。どちらかというと両者は相補的であるようですが、このことに意味があるのかどうかは定かではありません。

大蛇行による海洋生物や気候変動への影響

黒潮の大蛇行が起こると海洋生物にも大きな影響があります。漁業などへの影響は、水棲生物の生息域の変化があったことからうかがえます。近年、日本近海で不漁だったサンマが今年(2025年)は豊漁であったとか、伊勢海老が三陸沖でも獲れるようになったなど、暖流系の魚介類が北の海域でも獲れるようになったというような話があります。また静岡県ではシラスが全く獲れなくなったなどの漁獲高の変化の報告があります。これが本当に黒潮の蛇行が終息したことによるものかどうかはわかりません。

気候への影響は、最近頻繁に起こるゲリラ豪雨、竜巻、洪水などの異常気象が黒潮の蛇行と関係があるのか、温暖化の影響なのか、それともどちらも一つの原因で起こっているのかはまだなんとも言い切れないようです。

世界の海流などにどのような影響を与えているのかもまだわかっていない点が多いようです。たとえば、約300万年前頃に南北アメリカ大陸が衝突してパナマ運河が閉じたことによってできたメキシコ湾流は黒潮とよく似ていますが、これはほとんど蛇行をしていないのです。

南米の沖に発生するエルニーニョ現象やラニーニャ現象との関係やインド洋で起こるENSO(エルニーニョ/南方振動)(※4)やマッデン・ジュリアン振動(※5)などとの関係は、グローバルな気候変動とそれによる海流の変化などを見なければ、地球科学を専門とする私には何とも言えません。そのあたりは、気象学者や海流の専門家にぜひ明らかにしてほしいものです。

(※1)

沖縄トラフ=琉球列島と東シナ海の間にある水深1000~2500mほどの舟状海盆。

(※2)

琉球海溝=琉球列島の東沖にある水深6000mより深い溝状の地形。南西諸島海溝ともいう。

(※3)

エルニーニョ現象=太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなった状態が1年以上続く現象。

(※4)

ENSO(エルニーニョ/南方振動)=エルニーニョ現象とそれに連動して起こる南太平洋の東部とインドネシア付近の海面気圧の変動「南方振動」を総称した用語。

(※5)

マッデン・ジュリアン振動=主にインド洋で発生する巨大な雲群が約1〜2カ月かけて東へ移動する現象。