日本が戦争に敗れたその年、人々は何をし、どんなことを考えていたのか。日記ほどその当時の日々をリアルに伝えるものはない。

終戦日記についてはこれまで多くの研究や本が出されてきた。ドナルド・キーン『日本人の戦争』(文春文庫)や野坂昭如『新編「終戦日記」を読む』(中公文庫)など手に取りやすい良書もある。しかし、いずれもが1945年をひとつの過去として論評したものばかりだ。だが、過去とした瞬間に伝わらないものがある。

わずか80年前のことだ。日本人の平均寿命よりも短い。それは「昔」とも言えないほどの年月だ。日記を読んでみれば、そこには今の私たちと何ら変りない人々がいることがわかる。暮らしの中で喜怒哀楽を繰り返し、他人と生き合い、願いを持ち、当たり前のように生を精一杯送る姿だ。違うのは、戦争があること、爆撃の下にいること、いつ死んでもおかしくない毎日だったということだ。

これまで終戦日記というと、1945年の8月までを中心に紹介されてきた。今回は1月から12月までの1年間を、毎月1~2冊の日記によって振り返ってみたい。ラインナップには、作家を中心に、学者、ジャーナリスト、芸人、学生、兵士などヴァラエティーある日記を13冊、集めてみた。年齢も場所も立場もそれぞれ違いがある。しかし、違いがあるからこそ、つながりあうもの、誰しもが分かち持った共通の経験が立ち上がってくる。

80年前のその年を過去として回顧するのではなく、そこで生きた人々の生のかたちとともに、現在と地続きの日常として感じ、触れなおしてみてほしい。

1月 内田百閒

2月 八代目林家正蔵

3月 山崎豊子

4月 清沢洌

5月 田辺聖子

6月 渡辺一夫

7月 島尾敏雄

8月 谷崎潤一郎 永井荷風

9月 福永武彦

10月 湯川秀樹

11月 堀田善衞

12月 太田静子

【1月】内田百閒(当時55歳・東京にて)

一月三十日火曜日十六夜。午後省線電車にて出社す。中川さん配給の焼酎をさげて来室。有難し。村山は召集を受け明日横須賀の海兵団に入団する。帰りに省線電車にてお茶の水で急行電車を乗り換へ市ヶ谷に降りて市ヶ谷加賀町の村山を訪ふ。麦酒五本飲みお酒も飲み持参の中川さんの焼酎も少し飲み大いに酔払つた。月明の夜道を歌を歌ひながら帰つた。歌は天津日影はかはらねど世の浮き雲の行きかひにと云ふ昔の高等小学で歌つた天長節の歌也。

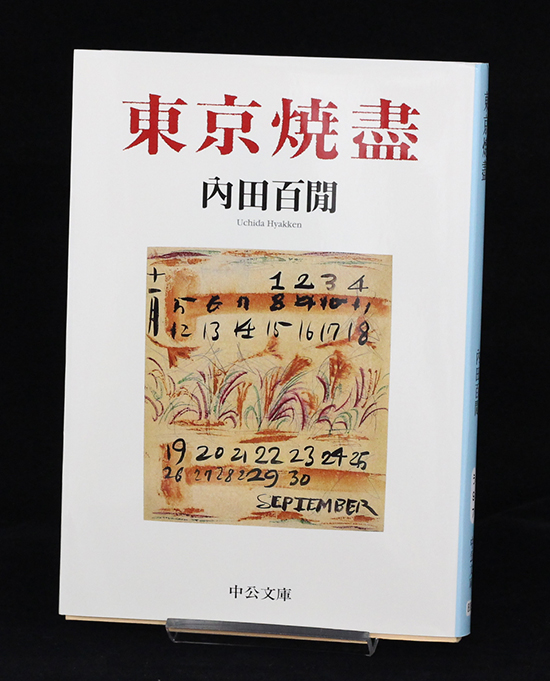

『東京焼盡』 内田百閒 中公文庫

【紹介】

内田百閒(1889~1971)は、ユーモアと風刺に富む独自の文章で数多くの小説や随筆を残した。ドイツ語の教師であり、夏目漱石の門下生の一人でもあった。今なお根強いファンが多い。戦時中は教職を辞め、作家業の傍ら、日本郵船の嘱託となって毎日のように出勤していた。

作家の終戦日記といえば山田風太郎、高見順、伊藤整などがいつも取り上げられるが、内田百閒ほど凄みのある観察力と筆力で戦争の様を書き残せた作家はいない。連日の空襲下での生活、焼け野原となった東京での日々のこまごまとしたことを驚くほどの解像度で描写していく。特に自宅が焼けた時のことを記した日の記録は瞠目の一言に尽きる。はなから疎開のことなど考えず、早々に家を焼かれる覚悟を決め、本当に焼け出されたその日、百閒は「これ丈はいくら手がふさがつてゐても捨てて行くわけに行かない」(五月二十六日)と一升瓶を手放さず、「こんなにうまい酒は無いと思つた」(同)と、その最後の一合の最上のうまさをしっかりと書き記す。16ページにわたってつづく文章の隅々に百閒その人の真髄が込められている。

記録が少ないとされる東京大空襲の詳細な記録として重要なものであると同時に、戦争の日常を何ひとつ漏らさずありのままを眺め尽くし、ひたすら書くということに殉じた作家のすさまじさに感じ入る。

【解説】

出社、空襲警報、そして毎日の寝食というありきたりな日々に特別な事件が起こるわけでもなければ、戦争に対する不安や怒りなどで揺れ動く感情や思念が書き付けられているわけでもない。無類の酒好きで、政治嫌いな50代半ばの人間の淡々と落ち着いた日常が繰り返されている。しかし、であるからこそ、百閒は戦争と銃後の生を描く透徹した眼差しを持つことができた。

空襲で焼け出された人々がやけに元気な様子でおしゃべりをしながら「著(き)のみ著のままだよと、可笑しさうに笑ひながら行く人もあつた」(三月十日)という茫然と笑うほかない状況や、「機体や翼の裏側が下で燃えてゐる町の燄の色をうつし赤く染まつて、ゐもりの腹の様である」(五月二十五日)という今まさに接近してくる敵機に対する瞬間の描写から、「四谷駅の麴町口の軒に今年も燕が巣をつくり今日見たら卵を温めてゐるらしい」(五月十六日)と廃墟となった駅の中で生まれた燕の子の様子までその眼力は戦時下の細部を見逃さない。自宅を焼かれ焼夷弾の焔から逃げ惑いながらも、戦争そのものの馬鹿馬鹿しさ、茶番の愚かさを誰よりもわかっていた百閒の精神は動じることがなかった。

冒頭の「序ニ代ヘル心覚」で百閒は、「焼カレタ後ノ焼ケ出サレノ明ケ暮レニ忘レラレナイ数数ガ残ツタ」と記している。何もかも焼かれてもなお、彼の中にそして、人々の中に残ったものがこの日記には記録されている。