【11月】堀田善衛(当時27歳・上海にて)

十一月十四日

ぼつぼつ引揚船の噂をきく。北鮮丸が女子軍属何百人かをのせて近く出るといふ。これに身よりのない寡女子八十人ばかりも一般居留民から選んで乗せるといふ。

(中略)

今朝また第何国民学校に集中してゐるバンプーの田中さんの下にゐた人が、急に帰ることになりましたといつて来た。

ぼつぼつとさういふ噂を聞くけれども、ぼくはちつとも帰りたくない。むしろ残留したいと云ふか、最後の船で帰りたいと思ふ心が次第に強くなつて来るのを覚える。もつともつと淋しい人間にぼくはなりたいのだ。

十時頃からNのところへ行く。N女士と大分ふざけたりして、十二時過ぎ帰る。ホットケーキを食ひ食ひ歩く。

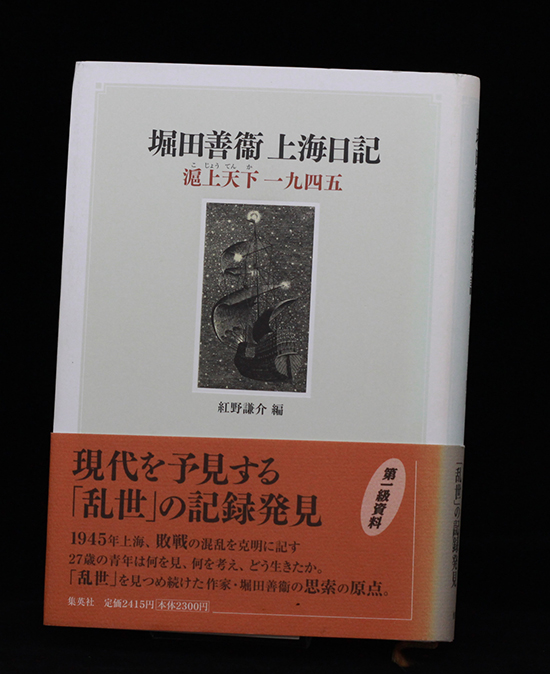

『堀田善衞上海日記 滬上天下一九四五』堀田善衞 紅野謙介編 集英社

【紹介】

堀田善衞(1918~1998)は、『広場の孤独』『方丈記私記』『ゴヤ』などの作品を残した戦後を代表する作家である。終戦を上海で迎え、後にはスペインに移住するなど、国際的、歴史的な視点で乱世における人間のあり方を描いた。宮崎駿が最も尊敬する作家としても知られている。

この日記は、堀田の上海時代のものである。もともと堀田は西洋文化に憧れる芸術肌のノンポリ学生であった。大学卒業後、政府系機関の国際文化振興会に就職し、軍事情報の調査・翻訳や暗号解読などに従事する。招集されるものの病気のため招集解除となる。東京大空襲に遭遇した後、欧州行きへの足がかりとして上海に渡る。

上海では武田泰淳と親交を結ぶ。仕事らしい仕事もなかった二人は三日に上げず顔を合わせ、街を歩き、話し込み、酒を飲んでは時間を潰す様子が日記に記されている。上海に滞在していたのは1年9か月ほどだったが、そこでの経験は戦後の堀田の生と作品に決定的なものをもたらした。

【解説】

8月、日本降伏のニュースを聞いた上海の街は歓喜で騒然となっている。通りには人があふれ、爆竹が鳴り、人混みはやがて人の波になる。もし日本人だとわかってしまえばどういう仕打ちを受けるかわからない。だが、堀田は身の危険を顧みず街中の喧噪に出ていく。しかも、わざわざ日本軍の戦闘帽を被って群衆の中に紛れ込んでいく。しかし、中国人の群衆はこの無邪気で不敵な日本の青年に何ひとつ危害を加えることはしなかった。

「私と武田氏とは一緒に帰つた。帰りついても二人は一時黙然としてゐた」(八月十一日)。日本民族は消滅するかもしれないと不安と憂いにおそわれている年長の武田泰淳の横で、意気軒昂な堀田は「学ぶのは今日この時、そして未来のために、学識よりも経験よりも何よりも一番大切なものを見得るのは今日だ」(同)と高ぶる心を抑えきれない様子が伝わってくる。

しかし、その後、日記には戦争や国家を憂う言葉はなくなり、20代の若者らしい将来への不安、いら立ち、憂鬱といった物狂おしさを持て余す心情が表れ出す。その思いは、冷めやらぬ欧州への憧れ、そして道ならぬ恋愛沙汰によっていっそう燃え上る。

帰国するのをさんざんためらっていた堀田が引揚船で帰国したのは終戦から約1年半も経った1947年1月。その後時を置かず、自らの経験が色濃く反映した「波の下」(のちの『祖国喪失』の第1章)という作品でデビューする。