【12月】太田静子(当時32歳・神奈川にて)

(十二月六日 引用者補足)

けれども、私は生きて行かなければならない。私は子供かも知れない。けれども、ひとりで生きて行かなければならない。世間と争ってでも生きて行かねばならない。お母さまのように、人と争わず、憎まず、うらまず、美しく、悲しく、生涯を終ることの出来る人は、もうお母さまが最後で、これからの世のなかには存在し得ないのではないだろうか。死んで行くひとは美しい。生きるということ、それは、たいへん醜くて、血の匂いがするきたならしいことのような気がするけれど、女が生きることがみごもって穴を掘る女蛇の姿であるならば、私もそのように生きて行きたい。私は、私の思いを、しとげるために生きて行く!

ふと、お母さまは、私が、私の思いをしとげるために、亡くなるのではないかしらと考えた。

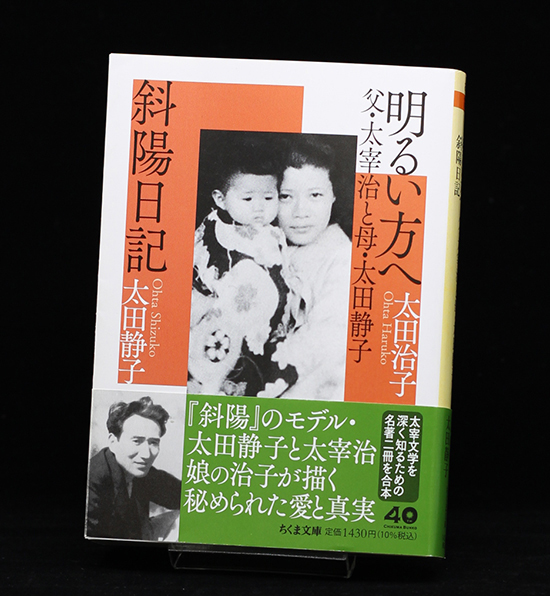

「斜陽日記」太田静子(『明るい方へ 父・太宰治と母・太田静子/斜陽日記』 ちくま文庫 所収)

【紹介】

太田静子(1913~1982)は歌人・作家で、太宰治の“愛人”であった。太宰の代表作にして戦後文学の傑作『斜陽』は、かなりの部分を太田の日記を基にして書かれたことでも知られている。この日記は、太田が疎開していた小田原での暮らしと母と娘の関係を軸に綴られており、母が病で亡くなる12月6日で終わっている。

太宰の入水自殺後、井伏鱒二らが太田のもとを訪れ『斜陽』の印税を渡し、太宰との関係についての守秘の誓約を依頼したとされる。しかし、太田は『斜陽日記』を出版する。世間はこれをセンセーショナルに取り上げ、太田への捏造疑惑すら持ち上がり、太宰との間の子・治子は「斜陽の娘」と呼ばれ苦しむ。太田はその後、子を育てながら小説家を目指したが生活が苦しくなり、40歳で倉庫会社の食堂で仕事をはじめるなど、シングルマザーとして戦後を生き抜き、太宰とは違い、69年の生をまっとうした。

【解説】

日々の出来事を記すという通常の日記体ではなく、物語形式で時系列に出来事が書かれている。おそらく元になる実際の日記を使いながら、後から全体を再編しつつ書かれたものであろう。

太宰の『斜陽』が太田の日記からの剽窃であったとしても、忘れてはならないのは太宰がこの日記に魅入られ、自分の作品として文学的に昇華をさせたという事実であろう。太宰はどこに心を動かされたのだろうかという問いは、この日記の魅力を引き出すと同時に、『斜陽』がなぜ戦後の多くの人々の心をとらえたのかという問いともつながっていく。

太宰に筆を執らせたのは、母娘の素直な心の交流がやがて死に向かっていく様と、母の死の床で最後に娘が精魂を込めて書き付けた「私は生きて行かなければならない」という一文だったのではないだろうか。

親しい者と別れ、その悲しみの中で、人と争ってでも醜くても血の匂いをまとわせても、何としてでも生きて行かなければならない、と決然と自分に言い聞かせた太田の言葉は、戦争で滅びた日本人の心のありようを代弁したまさに戦後の再生への願いと共鳴していたであろう。太宰にその言葉が響かないはずはない。

太宰は『斜陽』で滅びの美学や恋愛や革命への郷愁を描こうとしたのではなく、太田の言葉への応答のごとく、自身を突き刺してやまない戦後を生きる意味を問うたのだ。『斜陽日記』も『斜陽』も、死者と焼跡、そして傷痕からはじまる明日を何とか生きようとした一組の男女、太宰と太田の合作であったのだろう。

引用文献

1月『東京焼盡』 内田百閒 中公文庫

2月『八代目正蔵戦中日記』 八代目林家正蔵 中公文庫

3月『山崎豊子 スペシャル・ガイドブック』 新潮社山崎プロジェクト室編 新潮社

4月『暗黒日記』 清沢洌 岩波文庫

5月『田辺聖子 十八歳の日の記録』 田辺聖子 文藝春秋

6月『敗戦日記』 渡辺一夫 ちくま学芸文庫

7月『島尾敏雄日記―「死の棘」までの日々』 島尾敏雄 新潮社

8月『疎開日記―谷崎潤一郎終戦日記』 谷崎潤一郎 中公文庫

『摘録 断腸亭日乗(下)』 永井荷風 岩波文庫

9月『福永武彦戦後日記』 福永武彦 新潮社

10月『湯川秀樹日記1945』 小沼通二編 京都新聞出版センター

11月『堀田善衞上海日記 滬上天下一九四五』 堀田善衞 集英社

12月『明るい方へ 父・太宰治と母・太田静子/斜陽日記』 太田治子・太田静子 ちくま文庫