【2月】八代目林家正蔵(当時49歳・東京にて)

二月六日(火)

四谷の家へ用達がてらお線香をいつものお店で二百本買った。

柳橋に師匠を見舞ふ。相かわらずの病態なり。この病人に現下の戦局をはなしても無駄なり。悲しいかな。

薪割をしてゐても、塩でめしを喰ってゐる時でも、芋を洗ふやうな銭湯の中でも、真に有がたしと思ふこと頻りなり。

人生の眼がみへてきたのか、禅機であらふ人生を感謝して死ねれば、少しは人間に近くなれるのであらふ。ありがたし。

然るにあくせくと金を貯めたがる仁いまだにあり、例えば志ん生の如き。洵にふびんの徒と謂ふべし。

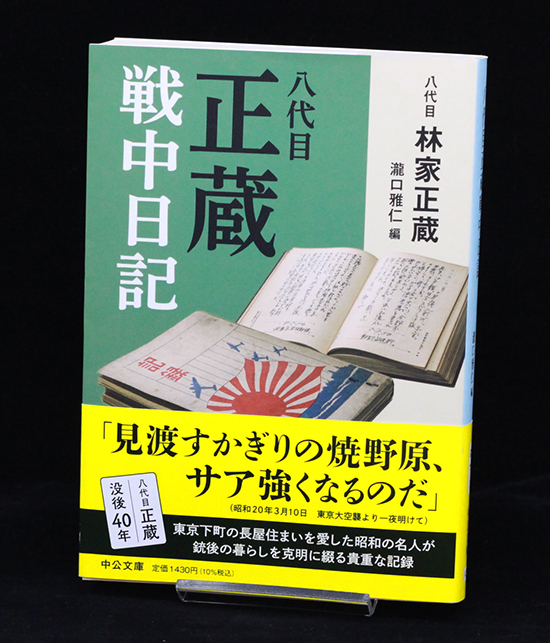

『八代目正蔵戦中日記』 八代目林家正蔵 中公文庫

【紹介】

八代目林家正蔵(1895~1982)は、尋常小学校を卒業し奉公に出て以来さまざまな仕事を転々とした後、17歳で三遊亭三福に入門し、噺家の世界に入る。1920年に真打ち昇進。28年に「五代目蝶花楼馬楽」、50年に「八代目林家正蔵」を襲名。晩年に「林家彦六」と改名。売れてからも台東区の北稲荷町の四軒長屋で清貧の暮らしをつづけ、ファンからは「稲荷町」と呼ばれ親しまれた。

寄席への通いや芸人仲間のこと、長屋の暮らし、警防団の団長としての活動など、銃後の日常が記された文章からは、しだいに物不足になり、度重なる空襲の不安の中でも、仕事に向き合い、父親として子の成長を心にかけ、町内での役割に汗を流す真っ当な大人の姿が浮かび上がってくる。

【解説】

「警報発令あり。山の手方面へ投弾したれど娯楽場は相当な入りなり。戦局にあわてぬ国民の意気の表はれであらふ」(四月一日)。空襲のさなかにあっても各所の寄席に人が集まる様や、入りの人数まで記されている。寄席のかけ持ちや人付き合いであちこちを飛び回りながら、各地への慰問や警防団の任務、焼跡の掘り出し作業、長屋の共同便所の汲み取りまでこなしている。その合間に、言葉は少ないながらも戦時のさまざまな出来事や苦労が書かれているが、不思議と暗さはない。どの文面にも戦争への怒りや反発、恨み節はほとんどない。であるからこそ、よりいっそう戦時下の庶民の空気が伝わってくる。

随所にその人となりが顔を出す。「見渡すかぎりの焼野原、サア強くなるのだ」(三月十日)。「平常心とは何時でも死ぬる心境なり」(三月十二日)という江戸の人らしい意地の張り方と前向きさ、「腹立てず 充分食はず 愚痴云はず これが天晴れ 大和魂」(六月二日)といった世相への風刺、そして「ひたむきに仕事の出来る心境になってゐるありがたさ哉」(六月二十二日)という仕事への誠実さと、常に失うことのなかった感謝の心情が鮮やかな印象を残す。

引用した「人生を感謝して死ねれば、少しは人間に近くなれるのであらふ。ありがたし」という一文には、ままならない戦時の現実から逃げず、平時のごとくそれを淡々と引き受け、黙って耐えるという方法で戦争の日々を戦い抜いた市井の真ん中にいた人の強さがある。