【3月】山崎豊子(当時21歳・大阪にて)

三月十二日 月曜

何と云う空虚さだ。スランプ、またスランプ。彼はもう現前にないのだ。もう一度会いたい。そしてもっと自分の愛情に真実でありたい。もっと彼に積極的であらねばならなかったのだ。どうして私達二人はこんなに愛し合っているのに、厳粛な顔をしてしまうのだろう。彼の胸、もう一度しっかり抱かれてみたい。私は淋しい。今もし、彼にもしもの事があったら、私はどうすればよいのだ。そんな事、思うと気が狂いそうだ。苦しい、悩ましい。

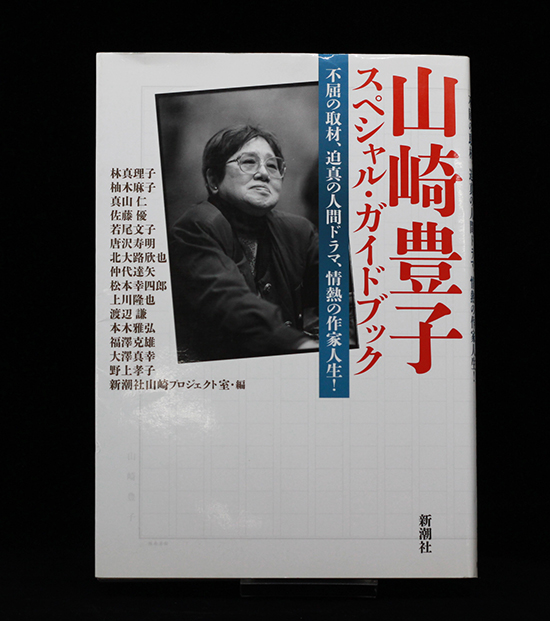

『山崎豊子 スペシャル・ガイドブック』新潮社山崎プロジェクト室編 新潮社

【紹介】

山崎豊子(1924~2013)は、『白い巨塔』『華麗なる一族』『沈まぬ太陽』など繰り返し映画やドラマになった数々の巨編作品でその名を知られている。綿密な取材を基に、人間の情念と群像劇をあれだけの大きなスケールで鮮やかに展開できる小説家は日本では極めて珍しい。

山崎は大阪の商業の中心地・船場の老舗昆布屋の長女として生まれ、京都女子専門学校を卒業後、毎日新聞大阪本社に入る。そこで上司であった井上靖の指導を受ける。1945年は山崎が新聞社に勤めていた頃である。もちろん小説家になる前だ。日記は1~3月分しか残っていない。3月というと東京大空襲ばかりが語られるが、この月は大阪にも大規模な空襲があった。山崎の日記には自身が体験した大阪大空襲の様子が書かれている。それだけでも貴重な資料である。

しかし、21歳の若き未来の文豪が熱心に言葉にしたのは空襲のことだけではない。むしろ彼女が心を寄せ、思いを募らせたのは、仕事、家族、文学であり、そして身を焦がしてやまない恋であった。

【解説】

読んでいて飽きることがない。新聞記者というより、すでに小説家の〝読ませる〟文体を持っている。歯切れのよい文章から山崎豊子という人間、その癖の強さがむんむんと臭ってくる。阪東妻三郎の映画を観て「マンネリズムの鼻につく芸」(一月三日)といい、読んでいる小説を「ぐうたらな文章だ」(一月十四日)とくさし、日本が戦争に敗けていることを悔しがりながら「小っぽけな島国根性」(二月三日)と叱咤する。かたや白昼堂々と行われる空襲に無念さを吐露した後に「夕食美味しい。大根御飯、労働のあととて五杯もたべた。気持よい一日だ」(二月四日)と記す。その後、空襲で家を焼かれ家族ともども辛酸をなめるが、山崎の精神の不屈さはいっそう輝きを増す。

空襲の経験とともに最もページが割かれているのは、軍服をまとい、戦地に向かう「彼」に対する燃え上る恋情だ。「私は凪よりも嵐を呼ぶ女だ」(三月四日)と啖呵を切るほどの激しい感情と、「いとしい彼」の声を聞いただけで赤らんでしまい、互いに何も言い出せない初心なふるまいとのコントラストが眩しい。かと思えば、他の人へもほのかな想いを寄せてしまい「何と云う多情な女だろう」(三月十二日)と書き付ける。

現存しているのはノートのページにして72ページ程度だが、隅々にまで稀代の物語作家の生が見事に躍動している。