【5月】田辺聖子(当時17歳・大阪にて)

五月三十一日 木曜日

(中略)

「どこなの、どこ」と私が言うと「お嬢ちゃん、それ、そこ、そこ」と隣の人があわてて指さした。ぎょっとして思わず飛び退く。土運びの蓆(むしろ)の上に、土にまじってなるほど、牛肉の筋に似てぶよぶよと赤い土まみれの一塊の肉が見える。

私は息をつめて見入った。弟は腰をかがめて仔細に観察を下している。私の目はまだ肉から離れない。黒こげではなくて、こんなにも生々しくあざやかな血汐の色を有している、ということが不思議なのである。

このときくらい、人間がいかにも物質的に思われたことはない。

「ええ肥料になりますやろ」

と、おばさんが残忍な諧謔(かいぎゃく)を弄してエヘヘと笑うと、日よけの手拭をかぶり直した。そうかと思うと、

「肉の特別配給だっせ。御馳走したげまひょう」

と年よりまで言う。あたりの人は胸わるそうに顔をしかめたが、年より婆さんは、きゃらきゃらと笑った。

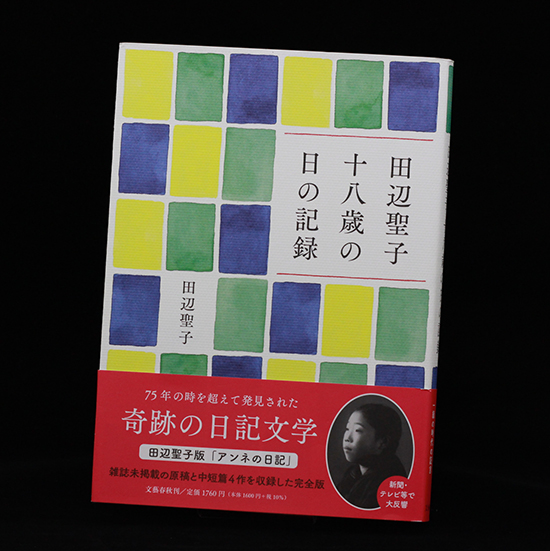

『田辺聖子 十八歳の日の記録』 田辺聖子 文藝春秋

【紹介】

田辺聖子(1928~2019)は、軽やかな文体で人の生の機微を描き、一時代を築いた流行作家である。田辺没後、親族によって発見された日記には、古典文学を愛し、作家を目指し、向学心と独立心に燃えた17歳の田辺がいる。当時、樟蔭女子専門学校(現・大阪樟蔭女子大学)国文科2年だった彼女は学徒動員で飛行機部品工場で働いていた。

同級生との会話や家族への思い、勤労奉仕のことなど日常の瑣事の間に、勉強がしたい、小説を書きたいという思いが溢れる。一方で、大川周明を読破するなど、筋金入りの愛国少女でもあった。しかし、それは田辺に限ったことではない。皇国教育を受けて育った戦時中の10代は皆、英米憎し、国家のためならば死ぬこともできると本気で思わされていた。世知に長けた大人たちとはまったく状況が違う。その痛ましさを、戦後を生きる私たちは理解しなければならない。

大阪大空襲で家を焼かれ、青春の時間を奪われてもなお戦争を「聖戦」と信じ、めげずに健気に明日を描こうとしたこの少女は、爆弾がさく裂する戦時下にあっても、未来を夢見たであろう無数の少年少女のひとりだったのではないだろうか。

【解説】

子供らしい素直な文と、あきらかに読者を意識しているかのような文が混在している。特に驚かされるのが、幸か不幸か17歳にしてすでに小説家としての目が備わってしまっていることだ。それがこの日記の面白さでもある。

引用した部分は防空壕で焼かれた遺体を町内の野次馬といっしょに見た時のものだ。田辺は、おじさんから「もう止めときなはれ、御飯食べられしまへんで」と注意をうけるほどしげしげとそれを眺める。そしてそのおじさんの軽口に対して「私も笑って頷き、壕から退いた」と書く。戦時中で遺体は珍しくなかったとはいえ、とても10代の書き手のものとは思えない凄みがある。原民喜の『夏の花』を思わせるような、正視に堪えない悲惨な世界であるからこそより冴え渡る目、人間の残酷さと愚かさをも平気で抱きとめるような生来の小説家の姿が垣間見える。

かたや、叔父の財布から小銭を抜き取ったり、書きかけの小説のあらましを紹介してみたり、女は家事ばかりさせられると愚痴を書いてみたり、かと思えば急に大仰な文体で国家を憂い、陸軍大臣の辞世の句を引き写してみたりしている。その目まぐるしさは時代の反映であり、田辺の青春のありようそのものだったろう。

終戦直後には、「勉強が始まって、私はまた希望に燃えつつ日々をすごしている」「今、私はあらゆるものを吸収したくて体がフクレ上がっている」(九月九日)と浮き立つような思いを綴る。その時ばかりは小説家はひととき姿を消し、素の少女に戻る。田辺聖子という人の魅力に引き寄せられるのは、そんな文章に出会った時だ。