【6月】渡辺一夫(当時43歳・東京にて)

六月一日

二十五日[五月]の大爆撃で、しばらく東京を離れるつもりになった。

燕で(引用者注・新潟県西蒲原郡燕町。ここに家族を疎開させる)ただ生きていて何になるか?

必要な本もなしに、無為の日を送るのか?

何一つ仕事もせずに、生きていられるのか?

だが東京に残って、週一回の教授会に出席すること、それは死の危険に身をさらす以外に何の意味もない。まさに崩壊しようとしている祖国、だが存続しなければならぬ祖国のために、生きのびることが僕の義務だと思う。知識人としては無に等しい僕でも、将来の日本にはきっと役立つ。ひどい過ちをおかし、その償いをしている今の日本を唾棄憎悪しているからだ。

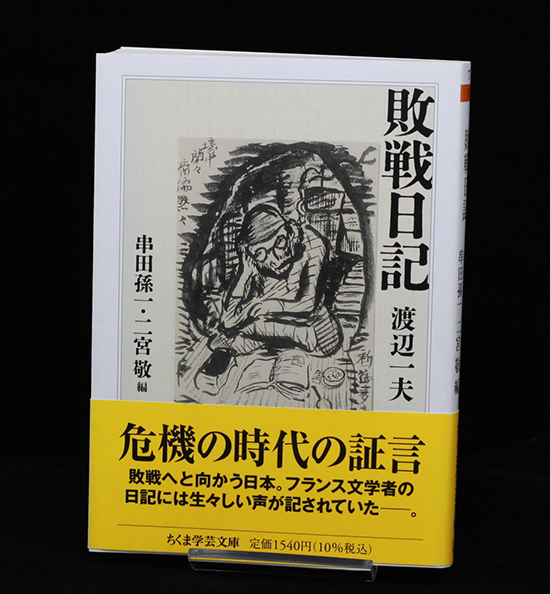

『敗戦日記』 渡辺一夫 串田孫一・二宮敬編 ちくま学芸文庫

【紹介】

渡辺一夫(1901~1975)は、フランソワ・ラブレーの研究・翻訳でも知られるフランス文学者である。戦時中は東京帝国大学の助教授であった。大江健三郎の師でもあり、戦後は随筆など多くの著作を残した。

渡辺の死後発見されたという日記は、大部分がフランス語で書かれている。軍当局に摘発され読まれることを恐れたからだろう。それもそのはず、日記には軍国主義への激しい批判、反戦の思想が繰り返し記されている。戦中は戦争賛美、日本主義に陥っていた人が、終戦を境に180度考えや感じ方が変わった例はいくらもあるが、渡辺はぶれることなく反戦、反暴力を貫き、思想や文化によって新生日本を再生するという願いを持ちつづけた。

読む者の心に訴えかけてくるのは、暗然とした時代の中での若き学究の孤独と苦悶だ。吹き荒れる暴力と、死を間近に感じ、悲嘆し孤立しながらも、愛憎が半ばする日本への思いの中で渡辺は、自分はどうあるべきかという問いを片時も手放すことがなかった。

【解説】

日記は東京大空襲がはじまった翌日、1945年3月11日からはじめられている。東大がある本郷界隈も壊滅した。渡辺は日記をはじめた理由を自分の第二の人生のため、「僕が再生し、復讐するその時」のためだと記している。その強い言葉通りに、この日記には戦渦の中で激しく揺れ動く感情が横溢している。

「もし竹槍を取ることを強要されたら、行けという所にどこにでも行く。しかし決してアメリカ人は殺さぬ。進んで捕虜になろう」(三月十二日)という反暴力の信念、「泣きたい思いなり」(七月七日)「不安の毎日を殺そうと努む。前途、絶望あるのみ」「生きねばならぬ、事の赤裸々な姿を見きわめるために」(七月十一日)といったままならない日々の中での生々しい心情が交互に吐露されている。

自分の信じる理想、良心、文化そして希望と、それらが奪われ破壊されていく絶望的な現実の狭間にあって、渡辺は時折自死さえ考えるほどの緊張と苦しさの中にある。その苦しさの出所は自らの生死への不安ではなく、日本のこれからのあり方、生き延びた先の未来をその身で背負おうとしているがゆえだ。

終戦後、渡辺の第一声は「母国語で、思ったことを何か書く歓び。始めよう」(八月十八日)だ。始めよう。その歓びにはひとりの学者の中にあってけっして破壊されえなかったものと、敗北してようやく持つことのできた新生日本への希望が詰まっている。