【9月】福永武彦(当時27歳・長野にて)

九月二十二日 上田奨健寮にて

(中略)僕が両手の中にかかえてその重みをはかつてゐる「絶望」と、その中に敗れ去つた祖国と、何ものも生じなかつた文化と、そしてモラリテ〔moralite 道徳心、品行〕を認め得ない民族とを含むこの「絶望」と、僕の心象で一つの文学作品として熟れて行く「絶望」とは如何に結ばれ合ふであらうか。しかも旅に病んで、家もなく、職も亦喪れんとし、しかも百円に足りぬ金をしか現に持つてゐない僕の暗い心もちが、この絶望を描かんとする僕の小説への熱情によつて、果して少しでも明るく恢復して行くであらうか。僕は昨日澄子に、「風土は僕の最後の賭だ」と書いた。

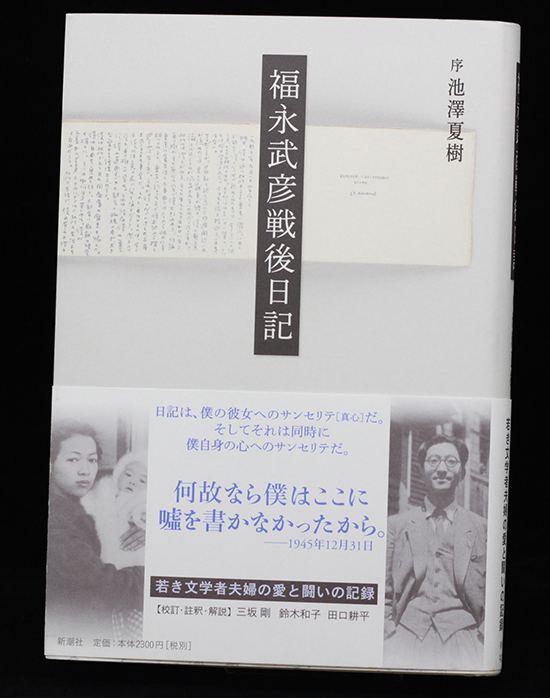

『福永武彦戦後日記』 福永武彦 新潮社

【紹介】

福永武彦(1918~1979)は『草の花』などで知られる作家・フランス文学者である。戦後活躍し、数多くの作品を発表した。

戦中、福永は新婚間もない妻と彼女の実家である帯広に疎開し、そこで子供(池澤夏樹)が生まれる。だが、終戦後すぐ妻子を残し一人で信州や東京へ長い旅に出てしまう。家族の困窮ということもあったが、彼を動かしてやまなかったのは、作家で身を立てる、という願いであった。

だが、旅先で貧しさが極まり、遠くにいる妻は不安に苛まれ、しだいに精神的に不安定になっていく。厳しい現実に苦しみ、いら立ちにとらわれながらも、加藤周一や中村真一郎ら仲間たちと文学を語らい、雑誌作りや小説への思いが止むことはなかった。

この日記は、戦争がもたらした混乱と貧しさの中で、文学に夢をかけ、小説で身を立てようとしたひとりの青年の克明な心の記録である。なお、引用文中の「風土」とは、1952年に発表された長編小説で、福永武彦はこの作品で世に知られることになった。

【解説】

詳細に綴られた日記である。日によっては数ページにもわたる。日々の出来事だけではなく、折々の心情も丁寧に書き込まれ、福永の人となりや息遣いが身近に感じられる。

27歳の青年の置かれた現実は厳しい。疎開先である妻の実家には居づらい。子供は生まれたばかりで、職もなく金もなく、体も弱い。何とかしようと旅に出るが、終戦間際で混乱した日本では未来も描きづらく、妻・澄子に対する不安も去らない。

だが、日記には不思議と暗さが残らない。むしろ、希望と力強さに満ちている。福永を支えたのはひとえに文学への情熱だ。妻子を残して小説に打ち込む自分に「果して僕のエゴイスムなのであらうか。僕は決して澄子や夏樹のことを怠かにしてゐる訣ではない。しかし今、僕に何が出来るだらうか」(十月六日)と問うてみるが、「僕は文学をやりたい」(同)という思いだけがますます高まっていく。

息子である池澤夏樹氏が、序文で日記が発見された経緯や出版への思いを記している。著名な作家である父親と、後に離婚してからは夫であった人のことをけっして語ろうとはしなかった母親への思いが綴られている。合わせて読んでみると、この日記自体がひとつの小説のように思えてくる。