日本が戦争に敗れたその年、人々は何をし、どんなことを考えていたのか。日記ほどその当時の日々をリアルに伝えるものはない。

終戦日記についてはこれまで多くの研究や本が出されてきた。ドナルド・キーン『日本人の戦争』(文春文庫)や野坂昭如『新編「終戦日記」を読む』(中公文庫)など手に取りやすい良書もある。しかし、いずれもが1945年をひとつの過去として論評したものばかりだ。だが、過去とした瞬間に伝わらないものがある。

わずか80年前のことだ。日本人の平均寿命よりも短い。それは「昔」とも言えないほどの年月だ。日記を読んでみれば、そこには今の私たちと何ら変りない人々がいることがわかる。暮らしの中で喜怒哀楽を繰り返し、他人と生き合い、願いを持ち、当たり前のように生を精一杯送る姿だ。違うのは、戦争があること、爆撃の下にいること、いつ死んでもおかしくない毎日だったということだ。

これまで終戦日記というと、1945年の8月までを中心に紹介されてきた。今回は1月から12月までの1年間を、毎月1~2冊の日記によって振り返ってみたい。ラインナップには、作家を中心に、学者、ジャーナリスト、芸人、学生、兵士などヴァラエティーある日記を13冊、集めてみた。年齢も場所も立場もそれぞれ違いがある。しかし、違いがあるからこそ、つながりあうもの、誰しもが分かち持った共通の経験が立ち上がってくる。

80年前のその年を過去として回顧するのではなく、そこで生きた人々の生のかたちとともに、現在と地続きの日常として感じ、触れなおしてみてほしい。

(8月の谷崎潤一郎と永井荷風の日記を先行公開します。そのほかの文学者たちの日記にふれた完全版は8月21日に公開予定です。)

【8月】谷崎潤一郎(当時59歳・岡山にて)

八月十三日、晴

本日より田舎の盂蘭盆なり。午前中永井氏より来書、切符入手次第今明日にも来訪すべしとの事なり。ついで午後一時過頃荷風先生見ゆ。今朝九時過の汽車にて新見廻りにて来れりとの事なり。カバンと風呂敷包とを振分にして担ぎ外に予が先日送りたる籠を提げ、醬油色の手拭を持ち背広にカラなしのワイシャツを着、赤皮の半靴を穿きたり。焼け出されてこれが全財産なりとの事なり。然れども思つた程窶(やつ)れても居られず、中々元気なり。拙宅は満員ニ付夜は赤岩旅館に案内す。

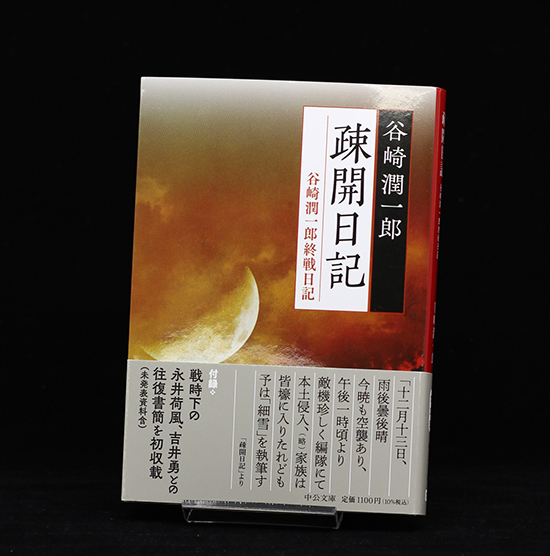

『疎開日記―谷崎潤一郎終戦日記』 谷崎潤一郎 中公文庫

【紹介】

谷崎潤一郎(1886~1965)は戦時中、岡山県津山、その後勝山に家族で疎開している。ここで谷崎は軍部から発表の差し止めをされていた『細雪』の執筆をつづけている。ドナルド・キーンからは引用する気にはなれないと断ぜられているが、流麗な文章で疎開の苦労や空襲、家人の様子、町の風物や詳細な食事の献立までが細やかに描かれている日記は、文豪のものであるかどうかに関わらず、戦時下の生を知る意味においても読みごたえ十分である。

不便さが募る暮らしのつらさは別にしても、谷崎は時局や戦争そのものに対して何ら書いてはいない。一片の心情すらも表明していない。一方で戦時下、この日記を書きつつ、同時に『細雪』のあの絢爛たる世界に没入していたことを思うと、何か空恐ろしいものを感じるほどだ。

8月15日も玉音放送を聞きに向かいの家に行くもののよく聞き取れず、帰宅して荷風の原稿を読んでいると、日本が無条件降伏したことを家人から知らされる。日記には、町の人々は興奮し、家人は涙した、としか記されていない。谷崎本人が何を思ったのか、何をしたのかは知りようがない。しかし、政治的なものに対する徹底した抑制あるいは無関心もまた、ひとつの政治的な態度であろう。

【解説】

自宅を焼失した永井荷風が、谷崎を頼ってはるばると勝山までやってくる。荷風といえば、早くから谷崎の才能を見出し、世に知らしめた恩人である。谷崎は恩人の到着を待ちわび歓待する。翌日の夜には酒を二升手に入れ、苦労して牛肉まで入手し、すき焼きを振る舞い談笑する。「談話頗(すこぶる)興あり。九時過辞して客舎にかへる。深更警報をききしが起きず」(『断腸亭日乗』)とほろ酔いの荷風も記す。終戦のまさに前日のことだ。

荷風は谷崎のところに余程留まりたかったのか、勝山に移りたい様子を見せる。しかし、谷崎は恩人の身の上を心配しながらも「部屋と燃料とは確かにお引受けすべけれども食料の点責任を負ひ難き」(八月十四日)と世話をやんわりと断っている。荷風の方はというと「事情既にかくの如くなるを以て長く谷崎氏の厄介にもなりがたし」と残念そうに記している。荷風は未完の小説原稿「ひとりごと」(戦後『問わずがたり』と改題し発表)、「踊子」「来訪者」を谷崎に託し、谷崎が用意してくれた汽車の切符と弁当を持って去っていく。8月15日のことだ。

巻末には「永井荷風との往復書簡」が収められている。日本を代表する二人の文豪の戦時下の交流に関心のある人には必読だ。