保護法の起源は1985年に検討された「国家秘密法(スパイ防止法)」にあるが、この時も米ソ対立が激しくなった新冷戦体制が背景にあった。マスメディアや野党、国民の反対があっても、アメリカと外交安保にかかわる政策については、時の行政府は本腰を入れる。マスコミは、保護法が約2週間の短いパブリックコメント、しかも8割が反対したにもかかわらず法案にかけられたことを批判するが、背景構造を見落とした指摘だ。今とは比べようがないほど反対の声が大きく、国会議事堂包囲という反対にもかかわらず、1960年に日米安保条約改定が岸信介首相によってなされたのとまったく同じ構図だ。

戦争のできる国になるということ

ただし、保護法の制定そのものをアメリカが一方的に求めたというのは正しくない。そうではなく、機密情報保護の強化は、日本が日米同盟の深化と強化を求める条件として、アメリカから提示されたものとするのが適当だろう。保護法、日本版NSC(安全保障会議)、集団的自衛権の「三位一体」は、日本が場合に応じて戦争を遂行できるようにするための措置なのである。

確かに、アメリカを東アジアにつなぎとめ、協働して中国や北朝鮮の脅威を排除するには、その条件を整備しておく必要がある。しかし、そうせざるを得ないのは、北東アジアの対立状況が冷戦から続いており、その構図を日本は21世紀になってもずっと引きずったままであるからだ。冷戦構造が崩壊し中国が台頭する一方で、アメリカのヘゲモニーが相対的に衰退するという局面を迎えて20年以上がたとうとしている。その間、歴史問題に始まり、拉致問題や領土問題といった近隣諸国との紛争を、日本は自らの手で解決することができないままでいる。自らの不作為がたたりアメリカに見捨てられる恐怖が生まれ、そして自らの立法主権を譲り渡そうとしているのである。

このように認識すれば、保護法をめぐる問題は、国際情勢とその情勢に対して日本外交がどのように対応すべきなのかという、構造的なものに由来しているということが理解できるだろう。もし保護法に反対をするなら、政府の作為を指摘したり、知る権利の重要性を振りかざしたりするだけでなく、ポスト冷戦構造において日米同盟に依存する以外に、日本外交の選択肢をどのように広げていくのか、という議論とセットで考える必要がある。その上で、戦争をできるようにするための制度や法を作るのではなく、戦争を回避するための制度や法を作ることに政治的資源を投入しなければならない。それが外交・安全保障での真のリアリズムである。

国の正しさを決めるインフラとしての情報

保護法が必要だと訴える人々は、これが日本を対外的脅威から身を守り、基礎的な国家安全保障のひとつになると主張する。しかし、それ自体がもはや時代錯誤的な考えであって、むしろ国を危険にさらす思考であることをわきまえなければならない。

国の公文書を集め、自由に市民がその情報にアクセスできるような制度が整えられたのは、フランス革命からのことである。つまり、行政情報の公開は、民主主義の発生とともに生まれたが、その理由を考える必要がある。

民主政治の統治原理とは、何が統治の正統性であるかを先見的には決めず、その都度場当たり的に、それも共同体の構成員全員の意見でもって決定することにある。だからこそ、共同体にとって何が良いのかを判断するには、なるべく多くの情報を必要とするのである。部分的な情報に基づく一部のエリートによる判断よりも、共同体全員がかかわる広い判断の方が長期的には正しい結論が導きだせるというのが民主政治の原理である。

具体的に説明しよう。かつての旧東ドイツでは1700万人の市民を監視する、9万人もの職員を抱える国家保安省があった(その活動の一端は映画「善き人のためのソナタ」に描かれている)。1989年のベルリンの壁崩壊直後に、東ドイツ市民はシュタージ(秘密警察)が記録した文書が破棄されることを恐れて保安省に駆けつけ、占拠した。それは自分たちが政府によってどのように監視され、どのような情報を集めていたのかを知るためだった。保管されていた「シュタージ文書」は600万点にも上ったという。その後、ドイツ統一直前に初の自由選挙で選出された東ドイツ議会は、西ドイツの反対を押し切って憲法に「情報に関する自己決定」を定める基本権を導入することになった。

フランス革命に例をとれば、それまで統治や政策の正しさは、王権神授説、すなわち神の意思に沿うものであるかどうかを判断基準としていた。このような王権神授説や天皇親政を否定するのであれば、どのような統治や政策が正しいか決めるには、共同体の構成員が、過去と未来にわたってなるべく多くの正確な情報を持たなければならない。経済学は、市場が有効に機能するためには消費者が「完全情報」を有していなければならないと説く。民主主義においても、主権者が自分の共同体の「完全情報」を有していなければ、どのような統治のあり方が正しいかの判断を下せない。それが、民主主義が正しく機能するための原理原則なのである。情報は、民主政治にとって欠かせないインフラなのである。

民主主義は情報公開から始まる

民主主義を正しく機能させるためには、立法や行政に関する膨大な資料を日々収集・保存し、そしていつでも誰でも、これらの情報にアクセスできるような制度を整えておかなければならない。実際、アメリカの公文書館が掲げるスローガンは「民主主義はここから始まる」というものである。それは、アメリカでは公的情報が民主主義の基礎を作るという意識が一般的だからである。政治権力のチェックアンドバランスは情報が公開されることによって、はじめて可能なのだ。

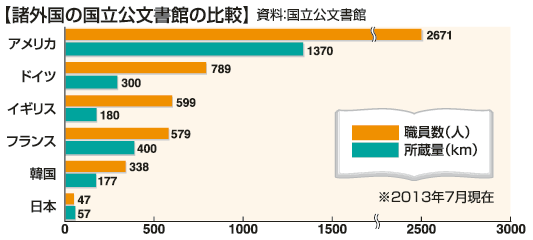

合衆国建国の父の一人であるマディソンは「民衆が情報を持たず、またそれを獲得する手段のない民主的政府というのは、道化芝居の序幕か悲劇の序幕にすぎない(略)自らが統治者であろうとする意欲を持つ人民は、知識が与えるところの力をもってみずからを武装しなければならない」と有名な言葉を残している。実際、アメリカ公文書館では日本の約60倍もの職員が資料整理・公開手続きのために雇われている。アメリカでは66年に連邦政府情報公開法が制定され、行政機関の公文書は全て入手可能であることが定められた。

もちろんアメリカでも、とりわけ軍事・安全保障・外交にかかわる情報公開を非公開にする権限を、政府は有している。国防・外交情報で適法に秘密指定されているもの、個人のプライバシーに関する情報などは不開示の対象となっている。事実、50年代に核開発情報をソ連に提供したローゼンバーグ夫妻は死刑となり、最近ではNSAの諜報活動をメディアに暴露したエドワード・スノーデンは司法省から訴追、アメリカ陸軍の情報分析官で機密文書をウィキリークスに提供したブラッドリー・マニング上等兵も禁錮35年の実刑を受けたことは記憶に新しい。機密漏えいが厳しく罰せられるのは、アメリカでも同じである。

しかし、他方では欧州人権裁判所は、結果として民主主義にとって有益な情報漏えいだと裁判所が認めた場合、機密漏えいは罪に問うべきではないとの判断を示している。フランスとドイツでは、仮に報道機関が違法に秘密を入手した場合でも、記者への罰則や捜査は禁止されている。

すなわち、民主政治では秘密情報は例外的なものであることを前提として、徹底した情報公開の原則が確立されているのが民主政治における原則なのである。アメリカ合衆国憲法はその修正第1条で、議会は言論および出版の自由を制限するような法律は制定できないと定めているが、ここでいう「言論および出版の自由」には、「知る自由」が含まれている。78年には、秘密指定が妥当かどうかをチェックする第三者機関の情報保全監査局が設置された。

2001年に施行された日本の情報公開法も、行政機関に原則開示義務を命じ、誰でも開示請求権を行使できると認めている。しかし、行政機関の業務遂行に支障をもたらす「おそれ」のある情報は原則不開示とし、それも行政機関の長にその不開示の裁量権を認めているため、公平な第三者の審査によって開示・不開示が決められるようにはなっていない。