人間が温暖化を引き起こした

2007年2月から5月にかけて、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第4次報告書が発表された。この報告書は「地球温暖化に関する人間活動の寄与」をほぼ確信した内容となっていることで、テレビや新聞などでも、大いに注目された。そして、研究者ではない、一般の多くの人々も、このことを当然と受け止め始めている。背景には、最近頻発する異常気象の存在があるのだろう。その結果、「何かをしなければ」という世論が形成されつつある。それでは、今回の結論はどのようにして得られたのだろうか。

「地球温暖化」の研究は、従来の実験室的な手法では不可能である。なぜなら、未来の気候はまだ存在していないし、過去の気候を条件を変えて現実に再現することも不可能なのだから。そこで「気候モデル」と呼ばれるコンピュータープログラムによるシミュレーションが大きな役割を果たすことになる。

「気候モデル」の妥当性については、疑問を呈する人もいるであろう。しかし、現在までの我々の自然に関する知見は、この中にすべて込められていると言ってもよい。また、日々の天気予報の経験や、古気候の再現実験などを通してみても、その能力は信頼できるレベルにある。

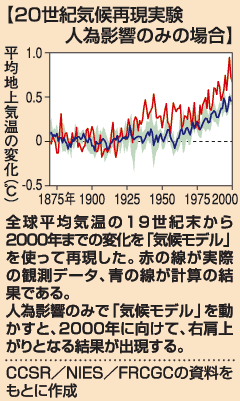

こうしてスタートした研究の第一段階として、20世紀の気候の変動が再現されたのである。まずは、20世紀中に起きた、火山の爆発や太陽活動の変化などの自然的な要因や、土地利用の変化、化石燃料の消費、エアロゾルの増加などといった人間的な要因を与えられた「気候モデル」が計算した地球の平均気温を、現実のデータと比較して「気候モデル」の能力が確認された。その上で「人間的な要因」や「自然的な要因」を排除するなどの操作を行っていった。

その結果、「自然的な要因」だけを用いた計算結果と現実データとの比較をすると、20世紀後半からずれ始め、特に1980年以降の気温の急上昇が再現できないことがわかった。そして、「人間的な要因」だけを用いた計算結果がこの温度上昇をよく再現していることがわかったのである。

こうして、人間活動に伴う温室効果気体の増加が地球の温暖化に寄与していると推定できたのである。

地球シミュレータは警告する

将来の温暖化予測に関しても「気候モデル」による予測が重要な役割を果たす。その際、スーパーコンピューターの発展が大きく貢献した。特に、日本が開発・保有する「地球シミュレータ」は今回の第4次報告書に画期的な影響力を発揮した。これに伴い、日本では「日本モデル開発」というプロジェクトを行い、世界中でもっとも分解能の高い大気海洋結合モデルが開発された。このモデルで、IPCCの「A1b」という「経済発展と技術開発が程よくバランスする」と仮定した将来シナリオを想定すると、2100年には、全球平均で4.7℃程度、温度が上がる。

特に、北極や南極といった高緯度地方や大陸内部で平均以上の上昇が示された。降水量は、熱帯地域で増える一方で、地中海沿岸やアメリカ中央部などでの減少が予測されている。

特に、北極や南極といった高緯度地方や大陸内部で平均以上の上昇が示された。降水量は、熱帯地域で増える一方で、地中海沿岸やアメリカ中央部などでの減少が予測されている。では、地球温暖化によって具体的に何が起こるのだろうか。このことについては、地域的な気候の変化として見た方がイメージしやすいかもしれない。

たとえば、2070年の日本。東アジアの夏に関しては、梅雨前線に関する雨の変化が興味をもたれるところである。温暖化すると熱帯の海面水温が高くなり、積乱雲の活動が強化されるので、日本の南に存在する亜熱帯高気圧は強化されることになる。また、ユーラシア大陸北部の地表面温度が上昇するため、オホーツク高気圧が強くなる。その結果、両者の間に存在する梅雨前線が強化され、梅雨明けが遅れる傾向が示唆された。同時に、最高気温が30℃を超える真夏日が現在の3倍程度増えること、100ミリを超える強雨の日数も増加することなどが示された。降水量の増加は、集中豪雨による土砂災害につながる。また、都市洪水は確実に増加することになるだろう。

21世紀の社会をどう設計していくか

しかしながら、将来の気候の予測に関して、100%の精度は不可能である。気候は、太陽活動の変化や火山活動から人間や植物の動向まで、多種多様な要素が複雑に相互作用する過程で決まるものであり、予測には、当然ながら、幅が出る。重要なことは「人間が地球を温暖化させている事実」であり、有効な対策を打っても完全には温暖化を避けられないという予測が出ていることなのである。世界を覆う貧困の問題を考慮すれば、エネルギー消費を伴う経済発展を止めるという選択肢はない。同時に、「経済発展と技術開発が程よくバランスしたとしても温暖化が止まらない」と推測される以上、現状を放置するという選択もあり得ない。最近では「温暖化することは不可避であり、いち早く、適応する施策を考えたほうがよい」という意見も科学者たちの間で強くなっている。

地球温暖化問題とは、現代が抱えている問題そのものであり、21世紀の社会をどう設計していくのか、が問われているのである。「何かをしなければ」という世論を追い風に、科学的知見を織り込んで、目先の政策と、長期を見越した政策の調和を図ることが重要であろう。