帝国主義と二人の主人公であるドラボットとカナハンはどのように関係するのでしょうか。そのヒントは帝国主義論としても有名な哲学者ハンナ・アーレントの『全体主義の起源』にあります。

この本は、19世紀のヨーロッパの帝国主義がいかにしてファシズムへと帰着するのかを説いたものですが、その過程で重要な役割を果たすのが、彼女が「モブ」と呼ぶ人々の存在です。彼らは、母国ではいずれの階級にも属さないような根無し草的存在で、それゆえ自国に居場所がないため、植民地で一旗揚げようとやってきた人間たちでした。アーレントはこれらを「社会の沈殿物」と呼びました。彼らは人種主義と暴力からなる帝国主義的意識を内に秘め、これを再生産していく存在であり、そうした志向がのちのファシズムを準備することになった、とアーレントは指摘します。キプリングがどれだけ意識的だったかはわかりませんが、ドラボットやカナハンはまさにアーレントのいうこの「モブ」を象徴する人物でもあることがわかります。

アーレントは、植民地経営だけでなく、領土拡張そのものを目的としたイギリス帝国の植民地政治家セシル・ローズなどもモブ的人物だとしています。資源の収奪だけではなく、神の名を利用して遠方の土地を支配するようなドラボットに悲劇的な顛末を与えることにしたキプリング原作のこの映画は、帝国主義を内側から描くものでもあるでしょう。

『愛の落日』――変容する帝国主義

次に取り上げるのは、『愛の落日』(フィリップ・ノイス監督、2002年)です。この作品は『第三の男』で知られるイギリスの作家、グレアム・グリーンによる『おとなしいアメリカ人』(1955年)を原作とします(なおプロデューサーは名監督アンソニー・ミンゲラとシドニー・ポラックが務めています)。

物語は1952年、フランス統治下のサイゴンで、フランスから独立を求めるインドシナ戦争が戦われていた時代に当たります。主人公であるイギリスの新聞記者のファウラー演じるのは上述の『王になろうとした男』で主演を務めていたマイケル・ケインです。『ダークナイト』シリーズの執事役もそうですが、アクセントも含めて、イギリス人らしさを演じることに長けた俳優だからかもしれません。

日本の侵略を受けた仏領インドシナは戦後に独立を求めますが、宗主国であるフランスはこれを認めず、1954年までインドシナ戦争が続くことになります。フランスが敗北したあとアメリカが介入したためベトナムは南北に分割され、これが60年代から本格化するベトナム戦争のきっかけを作ります。

ファウラーはこのインドシナに長年派遣されている新聞記者ですが、彼にはイギリスに残してきた妻とは別に、フォングという、若く美しい踊り子の愛人がいます。戦況が悪化する中、ファウラーは「第三勢力」を名乗るテイ将軍なる人物に関心を寄せます。彼は独立戦争を戦う共産主義者の民族統一戦線ベトミンとも、反フランスの民族主義者とも同調しない、新興勢力として注目を集めていた人物でした。

テイ将軍を調べる中で、彼はパイルと名乗るアメリカの若い人道支援関係者と知り合い、友情をはぐくみますが、あろうことかこのパイルはフォングに一目ぼれし、恋敵となります。勘の良い敏腕記者であるファウラーは、パイルがアメリカのスパイであることを察知し、テイ将軍との関係を探ろうとします。作品に出てくるパイルもテイ将軍も、実際のモデルがいることが知られていますが(そのため原作小説の発表後にグリーンはアメリカに入国を禁止されます)、脱植民地化の過程で、途上国に共産主義が広まっていくことを新たな帝国であるアメリカは強く警戒し、非公式に陽動作戦や非合法活動をするのは当たり前のことになっていました。

アメリカの反共主義を強く匂わせる演出として、劇中、パイルの愛読書が『民主主義に対する危険』という本であることが映されています。実在しない本ですが、この時代の民主主義に対する脅威といえば共産主義のことでしたから、パイルが人道主義者などではなく、政治的な意識を持った理想主義的な人間であることが示唆されています。

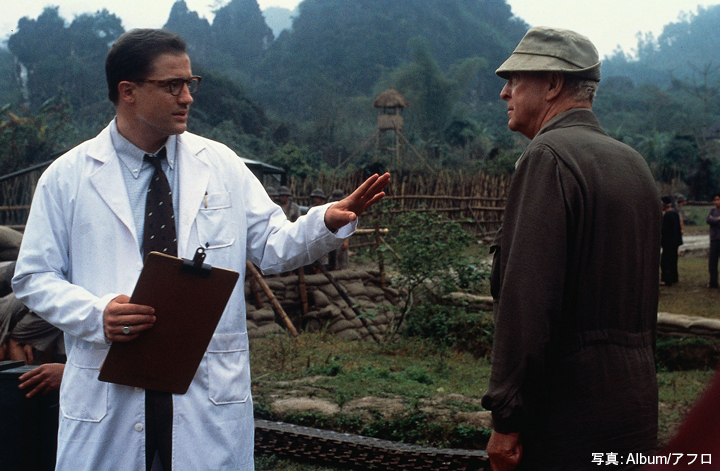

映画『愛の落日』より

スパイ活動をしたこともあった原作者のグリーンは、やはり映画化された『ことの終わり』(1999年)のように、政治サスペンスと男女の三角関係を描くのが得意な作家ですが、本作ではフォングが二つの帝国主義の間で翻弄されるインドシナを、そして彼女をめぐって対立と協調を繰り返すファウラーとパイルがイギリスとアメリカを、それぞれ象徴していることになります。年老いて本妻もいることで右往左往するファウラーは衰退していくイギリス帝国そのものであり、反対に金にものを言わせて善をなそうとする精力的なパイルは、反共主義を掲げて各国に介入する新興の帝国としてのアメリカを体現しています。「立派な家庭で育ったあの美しいフォングが踊り子で西洋人の愛人だ。国の窮状が表れている。我々はそんなベトナムを救いに来た」というパイルの言葉は、フォングの象徴するベトナムは自分の手によって解放されるべきだという、アメリカ帝国主義意識の発露です。

ちなみに『トム・ソーヤ―の冒険』などで有名なマーク・トウェインは、こうしたアメリカの帝国主義の偽善を早くに指摘した人物として知られています。アメリカはフィリピンをはじめとして、多くの土地の人々を美辞麗句で解放する振りをしておきながら、実は彼らの権利や富を収奪する存在なのだ、とマーク・トウェインは指摘しています。

『愛の落日』は、男女の三角関係を主軸に、新旧帝国主義の対立とその対照性を浮き彫りにする作品でもあります。ファウラーは確かに女性関係には不実かもしれませんが、インドシナ情勢については中立的な立場を貫こうとします。反対にパイルは女性には誠実だけれども、お金と権力を用いてインドシナの政情を自国に有利になるよう画策する人物です。そしてそんな二人の間で揺れ動くフォングの姿をみて、私たちはいずれの帝国主義の非情さを目にすることにもなるでしょう。