破壊され尽くした東京を、母親やきょうだいとともに歩きながら、自分と同じくらいの年齢の「浮浪児」たちの姿を見たある少年は、45年後、56歳になった時、世界の途上国には今も同じような暮らしを強いられる子どもがとてつもなく大勢いると知り、驚愕する。

「テレビで観たんだよ。あんな子どもたちは、戦後の復興とともにもういなくなったと思い込んでいた。でも、世界にはまだ大勢いたんだ」

その男性、故相川民蔵さんは、敗戦当時子どもだった自分には何もできなかったが、今ならできる、何かしなければ、という強い思いに駆られたという。そして、1990年、たまたま訪れた写真展(篠田の中米ニカラグアをテーマにした写真展)で出会った篠田に、「ストリートチルドレンと呼ばれる子どもたちのことを、もっと知りたいし、伝えたい。取材してくれないか」と、声をかける。印刷会社社長として付き合いのあった出版社や日本ユニセフ協会などの協力を得て、「ストリートチルドレン」に関する本などを出版しようと考えたのだ。

1996年、私たちが企画した初めてのスタディツアー(相川さんと共に1993年12月に設立したNGO「ストリートチルドレンを考える会」主催)で、メキシコシティの路上や現地のストリートチルドレン支援NGOを訪ねた相川民蔵さん(左端)。写真:篠田有史

1996年、私たちが企画した初めてのスタディツアー(相川さんと共に1993年12月に設立したNGO「ストリートチルドレンを考える会」主催)で、メキシコシティの路上や現地のストリートチルドレン支援NGOを訪ねた相川民蔵さん(左端)。写真:篠田有史

知り合ったばかりだった篠田にその話を聞いた私は、自分が学生時代からスラム研究で通い続けていたメキシコシティでの取材を提案した。歩き慣れた街で、たまに見かける路上の子どもたちのことをきちんと知る、いい機会だと思ったからだ。路上に暮らしているのは貧困家庭出身の子どもが多いと聞いていたが、スラムで相互扶助により自分たちの暮らしを改善し続けていた私の友人たちの家庭からは、家が貧しくても路上に出ていく子どもはいなかった。その違いにも興味があった。

そうして、私と篠田は1990年8月、メキシコシティで路上の子どもたちの状況を取材しはじめる。それから12年間の経験の一部は、『ストリートチルドレン メキシコシティの路上に生きる』(岩波ジュニア新書)に記した。

自ら路上を選ぶ子どもたち

最初の12年間の取材ではっきりしたのは、メキシコシティの路上に寝起きし生活している子どもたちは、80年前の東京の路上にいた子どもたちの大半がそうであったように、家族がいない、あるいはどこにいるかわからないからそうしているわけではない、ということだ。

街で出会った子どもたちが話してくれた「路上にいる理由」。それは簡単に表現すれば、「家出」だった。子どもたちは、自ら家を飛び出し、路上へ来ていた。路上に生きる子どもたちにとって、家庭は居づらい、居たくない場所になっていたからだ。その根底には、大抵、親による虐待や養育放棄、あるいは家庭内でほかの家族に対して振るわれる暴力などが存在していた。自分が受ける痛みや苦しみ、あるいは目の前で展開する母親やきょうだいへの暴力や虐待行為にいたたまれなくなった子どもたちは、そんな状況から逃れるために家を出てきた。

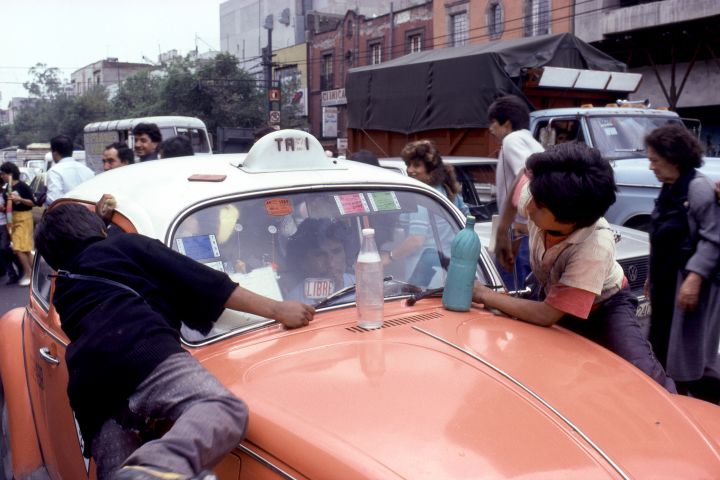

路上に暮らす子どもや大人が日銭を稼ぐための典型的な仕事のひとつが、停車中の車のフロントガラス磨き。空のペットボトルと少しの洗剤、ゴムべらか布があればできる。(1990年頃)写真:篠田有史

路上に暮らす子どもや大人が日銭を稼ぐための典型的な仕事のひとつが、停車中の車のフロントガラス磨き。空のペットボトルと少しの洗剤、ゴムべらか布があればできる。(1990年頃)写真:篠田有史

その話をすると、日本人は「でも路上で寝起きし続けるなんて、辛いでしょうに」と言う。だが、途上国の貧困家庭の子どもたちにとって、それはさほど大きな問題ではない。彼らにとって、路上生活は物理的には私たちが考えるほど厳しいものではないからだ。そもそも彼らが生まれ育った環境自体が、路上と大して変わらない。ベッドがない、まともな屋根がない、温かい食事が出てこない……。そんなことはありふれている。問題というほどのことはない。それより何より一番の問題は、子どもとして「きちんと愛してもらえない」ことだった。

この問題に苦しむ子どもたちが下した決断=路上生活の選択は、彼らからその苦しみの一部を取り除いた。だが一方で、新たな苦しみを生むことにもなった。路上には、誰も守ってくれる大人がいないうえに、彼らをゴミのように扱う、あるいは犯罪のいいカモにする人間が、ウジョウジョいるからだ。