ノエミ(12)とそのボーイフレンドは、トロリーバスの車内でピエロの芸をして日銭を稼いでいた。彼らは後に、ねぐらとしていた廃屋が火事になり、焼死した。(1992年)写真:篠田有史

ノエミ(12)とそのボーイフレンドは、トロリーバスの車内でピエロの芸をして日銭を稼いでいた。彼らは後に、ねぐらとしていた廃屋が火事になり、焼死した。(1992年)写真:篠田有史

「路上の友人」を見つめ続ける

路上に出てくる子どもたちは、多くの場合、家庭で十分な愛情を受けられなかったことで、「自分はどうせダメ人間」で、「愛されないのは自分のせいだ」と思っている。そんな彼らが、少し汚い格好をしているだけで「あっちへ行け」と罵られたり、広場で古着の山に埋もれて寝ているところへコインを投げつけられたり、あるいはレイプや売春の道具にされたりすれば、その心はますますボロボロになっていく。そこへ、「気分が良くなるから」と、シンナー類のような安価な薬物を売りに来る大人まで登場すれば、もはや地獄か、あの世への扉の前に立たされているも同然。そんな路上生活が長引けば、子どもたちは路上から抜け出せない状況へと追い詰められていく。

過酷な現実を生き延びようとする路上の友人たち。私たちは、1990年以来、毎年のように彼らのうちの誰かしらと再会している。ふと路上で姿を見かけたり、現地NGO施設で見つけたり、どこにいるか知っていて会いにいったり、いろいろな形で顔を見る機会がある。一方、どこにいるのかわからなくなってしまった子やもう死んでしまった子も大勢いるのが、現実だ。また、決していい状況とは言えないものの、路上で働き暮らし続けている、あるいは子どもをつくって家族で路上にいる子も。そして少数派だが、実家や故郷に帰ったり、仕事を得て家族と慎ましく暮らしていたりというケースもある。いずれにしても、もう彼らは「チルドレン」ではなく、30代、40代の大人だ。

それでも、道端でばったり会えば、互いに懐かしさのあまり、「元気だった? 会えてよかった」と、平手と拳を打ち合わせる独特の挨拶をしながら、笑顔になる。見知らぬ人に対しては、ぶっきらぼうにお金をねだったり、いらないというものでも売りつけようとしたりすることもある彼らも、長い付き合いとなれば反応がまったく異なる。

「おい、彼女にお金をねだったりしちゃダメだ」

知らない少年が私にお金を要求する仕草をしたのを見た知り合いの青年が、慌てて走り寄ってきて、そう言った。新しい仲間だという少年を制し、「申し訳ない。こいつはわかっていないんだ」と、謝る。変に絡んでくる仲間を諭したり、注意したり。そんなことが、何度もあった。

路上の友人たちは、人とのつながりを大切にする。そう、彼らはどんなに大人になっても、ずっと自分を見つめ、覚えていてくれる人を求め、そういう人間の存在を大事にする。それはもしかすると、そんな人間を1人でも多く見つけることで、厳しい現実を生き続ける意味を、見出そうとしているのかもしれない。

これから、そんな路上の友人たちの話をしよう。

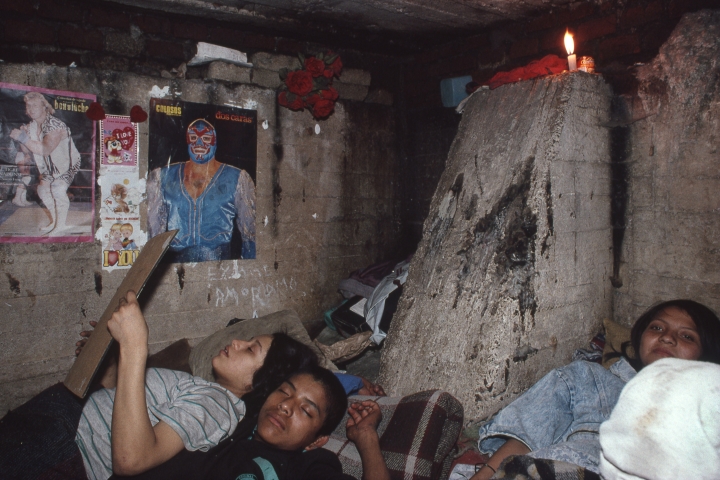

メキシコシティの旧市街にある廃ビル1階の床下空間をねぐらとする子どもたち。50人近い集団で、自らを「ロス・オルビダードス(忘れられた者たち)」と呼び、暮らしていた。(1992年)写真:篠田有史

メキシコシティの旧市街にある廃ビル1階の床下空間をねぐらとする子どもたち。50人近い集団で、自らを「ロス・オルビダードス(忘れられた者たち)」と呼び、暮らしていた。(1992年)写真:篠田有史