――ミソジニーというと、女性をターゲットにした殺人事件が例に出されることも多いです。なぜそこまで極端な方向に向かってしまうのでしょうか。

ミソジニーの結果、言葉による暴力からさらに一線を越え、物理的な暴力を引き起こした例としてよく参照されるのが、2014年にアメリカ・カリフォルニア州で起きたアイラ・ヴィスタ銃乱射事件です。いわゆる「非モテ男性」を自認していた犯人が、女性たちに「報復」するとして、動画などで女子寮襲撃を予告。襲撃には失敗しますが、その前後で男女20人を無差別に殺傷し、警官に追われる途中で自殺しました。日本で2021年に起きた小田急線刺傷事件でも、犯人は「勝ち組の女性を狙った」と述べており、これもミソジニーが女性をターゲットにする殺人(フェミサイド)にまで発展したケースです。

これらの事件の犯人たちに共通しているのは「フェミニズムが盛んになって、女性差別解消が声高に語られるようになった結果、今や女性の方が優遇され、男性である自分が虐げられている」という世界観です。近年、こうした世界観が強化されている背景には、新自由主義の影響がありますが、それについては後ほど述べたいと思います。そしてもちろん、ネットの興隆も重要な要素です。特に、マノスフィアと呼ばれるネット上のコミュニティーは、インセル(Incel。involuntary celibate=「望まない禁欲者」を略したネットスラング)の境遇にある男性たちの「自分の人生がうまくいかないのは女性のせいだ」という憎悪を増幅させていると指摘されています。さらに近年、アメリカのトランプ大統領のような公人が、女性に対する攻撃的な発言をはじめとするミソジニー的振る舞いをはばからず、「女性を蔑視していい」という強力なメッセージを広めているのも懸念されます。

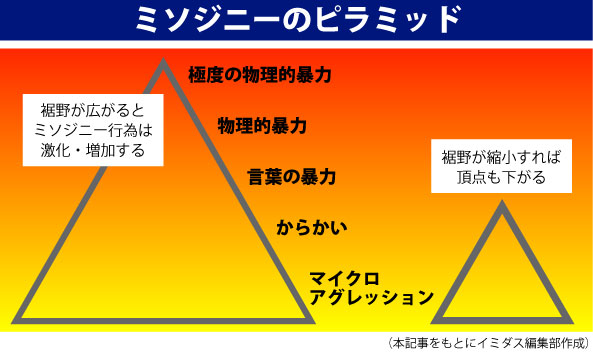

日常的レベルのミソジニーと、極端な暴力は地続きのものとして考えるべきでしょう。ピラミッドのイメージで、日常的なミソジニー的行為がその裾野だとすれば、裾野が広がれば広がるほど、頂点は高くなる。頂点とはつまり物理的暴力で、裾野が広がれば頂点にある極端な暴力は激化し、増加もしていくと考えられるということです。逆に言えば、日常的レベルのミソジニーの裾野を狭める、つまり日常的なミソジニー的行為を許容しないことが、頂点の暴力の度合いを弱め、またなくしていくための方法だということになります。

女性首相がミソジニーを強化するとき

――物理的暴力の中には性暴力も含まれますが、被害者の女性に対し「隙があった」などと非難する声も多いです。これもミソジニーでしょうか。

その通りです。性暴力においては、ヒムパシーと呼ばれる、「彼は才能があるから許されるべき」などと加害者男性を擁護、免罪する現象が見られますが、これは完全にミソジニー的な論理です。こうした論理が許されるのは、ミソジニーが日常的レベルで浸透しているからで、これには先に述べた文化的レベルのミソジニーが反復され、常識化されることの影響も大きいと言えるでしょう。

たとえば映画や文学等では、男性の主人公をたぶらかして恐ろしい運命に引きずりこむファム・ファタール(運命の女)が繰り返し描かれ、「男を堕落させる女」という否定的な女性像のカテゴリーが形成されてきました。また、男性の作り手による、女性をモノ化して性的に消費するまなざし(メール・ゲイズ)の問題もあります。タレント、特に女性芸人を容姿や年齢でいじるといったことも、典型的なミソジニー的振る舞いです。

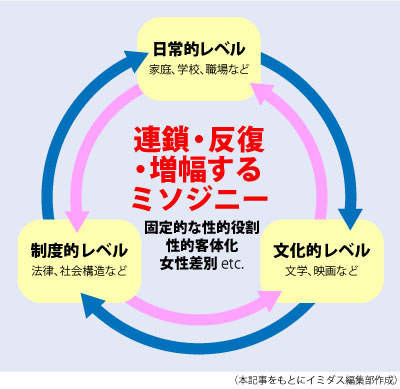

そして、最後の制度的レベルのミソジニーは男女の賃金ギャップ、女性の昇進が困難といった制度上の問題であり、これはほぼ女性差別と等しいと言えます。ミソジニーは日常的レベル、文化的レベル、制度的レベルの全てを貫通して存在し、それぞれのレベルで作用しています。さらには、それぞれのレベルが相互に影響し、ミソジニーを増幅させている面もあり、たとえば「女性の賃金が低い」という制度的レベルのミソジニーが「女性の能力は低いのだから賃金が低いのは当然だ」という日常的レベルのミソジニーを補強・再生産させるといったことも起こります。あるいは文化的なレベルでのミソジニーが、日常的なレベルでのミソジニーを承認したり生み出したりし、また逆に日常的レベルが文化的レベルを支える、という関係もあるわけです。

ですから、何かひとつのレベルでミソジニーを解消しようとしても、それだけではうまくいきません。あらゆる水準におけるミソジニーをどう解決していくかを考える必要があります。

第二波フェミニズム

18世紀〜20世紀半ばにかけて、女性参政権運動等、公的領域での男女平等を求めた第一波フェミニズムに対し、それらが達成された後、性別役割など私的領域における女性差別の課題を提示、主に1960〜80年代に展開された女性権利運動。