同じ病気でも性別によって症状や発症する年齢には違いがあり、ときには典型的とされている症状以外の訴えが見過ごされ、命に関わるケースも生じている。たとえば心筋梗塞の症状として真っ先に挙げられるのは胸の痛みだが、中高年以降の女性の場合、顎や歯の痛みとして現れることも多く、正確な診断や治療が遅れることもあるという。こうした性差やライフコースによる違いに着目する医学(医療)のことを「性差医学(性差医療)」と呼び、近年は諸外国が政策に取り入れている。現在、日本でも「国の方針」として「性差を考慮した医療・研究開発の推進・医学教育」の取り組みが始動した。性差医学(性差医療)とはどのようなものなのか、政策研究大学院大学保健管理センター所長で日本性差医学・医療学会理事長の、片井みゆき医師にうかがった。

片井みゆき医師

性差医療とは何か

――性差医学・医療とはどのようなものでしょうか。また、いつ頃から言われるようになったのですか。

性差医学・医療(sex and gender specific medicine。編集部註:medicineは「医学」と「医療」の両方の意味を持つため、本記事では、研究などについては「性差医学」、臨床などについては「性差医療」、包括的な意味合いについては「性差医学・医療」と記述する)は、男女およびすべての性を対象に疾患の背景にあるそれぞれの性差を考慮した、比較的新しい概念です。病気のなりやすさや症状の表れ方、薬の効果などには性別による違いが見られ、これらに留意することで診察の質や精度の向上が期待できます。

日本でも「第5次男女共同参画基本計画」などを受けて、昨年(2024年)から国の方針として、性差を考慮した医療と研究開発の推進が始動しました。今後、医療、医学研究開発、医学教育等に性差とライフコースへの配慮が浸透していくことが期待されます。

性差医学・医療が提唱されるようになった前段階には、サリドマイド等の薬害事件がありました。1950年代末~60年代、サリドマイドという鎮静・睡眠剤を妊婦が服用し、その副作用によって世界中で数千人〜1万人の胎児に被害が生じたのです。こうした妊婦に対する薬害事件が続いたことをきっかけに、妊婦と胎児の健康を守るため、妊娠可能性のある女性への薬の治験が世界中で原則禁止とされることとなります。

当時は男女共通の病気の症状や治療法に大きな違いはないだろうと考えられていたこともあり、医療現場では男性から得たデータや知見を女性に当てはめました。すると、同じ薬を使っても、効き方や副作用の出方が男女で異なるなど、性による違いがあることが次第に明らかになっていったのです。これを受けて1994年、アメリカのFDA(食品医薬品局)はそれまでの通達を改め、治験の半数を女性にすることを推奨、1990年代後半からは欧州や日本でも、性差医学・医療という概念が知られるようになりました。

――性差医学・医療では、どのようなことが考慮されるのでしょうか。

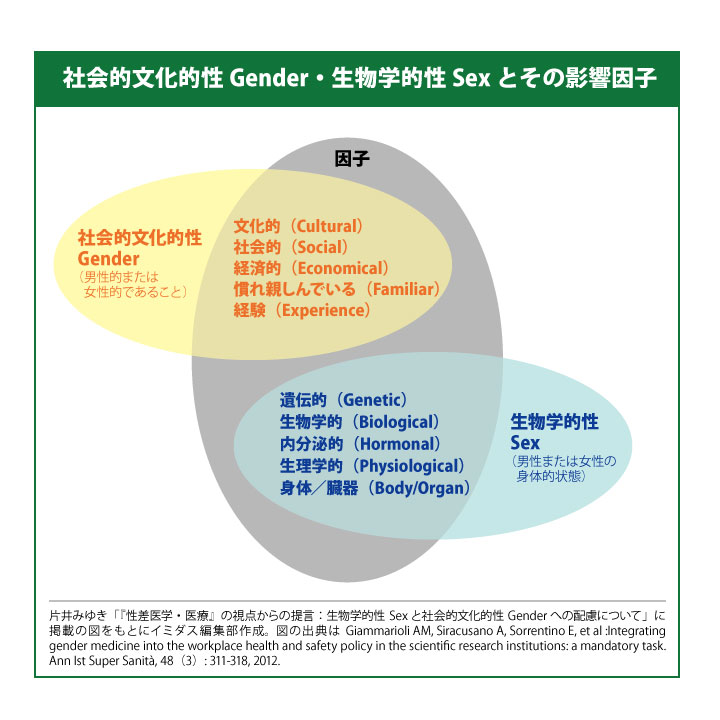

性差医学・医療が考慮するのは、「生物学的性差(sex difference)」「社会的・文化的性差(gender difference)」「ライフコースに伴う性ホルモン分泌の変動」の3つです。なお、ここで言う「性差」の「差」は単なる「違い(difference)」であり、差別や優劣ではありません。

性差医学・医療を行っていくとき、それぞれの「性」の概念の違いを理解し、言葉の使い分けを整理することが極めて重要です。日本では「性」という言葉が、性別、セクシュアリティ、性自認、性的指向や性行為、生殖など多様な意味合いで使われるため、誤解や混同が生じがちです。

1つ目の「生物学的性差」は染色体、性ホルモン、身体的構造、臓器、生理的な違いなどによって区別される身体的な性差です。

2つ目の「ジェンダー(gender)」による社会的・文化的性差は、社会や文化的な背景、価値観、物の考え方などから形成される性差の概念になります。

3つ目の「ライフコースに伴う性ホルモン分泌の変動」は、男女の性ホルモン環境の違いです。男性の場合、緩やかに男性ホルモンの分泌量が低下しますが、女性は更年期に急激な女性ホルモン分泌量の低下を経験し、それにより生活習慣病を含めたさまざまな病気にかかりやすくなります。また、女性は月経周期によるからだの変化にも注意が必要です。

全ての方々が等しく医学・医療の恩恵を受けるためには、性差とライフコースへの配慮が必要となります。性差医学・医療は、一人一人に合う医療(個別化医療)、より精度の高い医療(精密医療)を実現するために欠かせない、最初の重要なステップなのです。

(*1)

文献引用:Philpott S, Boynton PM, Feder G, et al:Gender differences in descriptions of angina symptoms and health problems immediately prior to angiography: the ACRE study. Appropriateness of Coronary Revascularisation study. Soc Sci Med, 52:1565-1575, 2001.

(*2)

Bridging the Gender Gap in Healthcare: A Sex-/Gender-Specific Medicine App in Development(医療におけるジェンダー格差の解消:開発中の性差医療アプリ)【https://www.japan.go.jp/kizuna/2025/03/bridging_the_gender_gap_in_healthcare.html】

(*3)

健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。(経済産業省ウェブサイト参照【https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html】)

(*4)

令和5年 経済産業省フェムテック等サポートサービス実証事業助成

(*5)

セコム科学技術振興財団ジェンダード・サイエンス