Ⅱ 日本人の「感性」を作ったもの——梅棹忠夫と丸山眞男

まず、はじめに日本人の性格を規定している地政学的・風土的条件から見ておくことにしましょう。その際に注目されるのは、これまで流通してきた「アジア対ヨーロッパ」、あるいは「東洋対西洋」の二項対立図式を脱臼させ、むしろ「アジア(中国)対日本」のリアリティについて論じていた民俗学者・比較文明学者=梅棹忠夫の議論です。

たとえば、「文明の生態史観」(1957年2月発表)のなかで梅棹は、西洋のモノ真似によって近代化を果たした日本という通念に疑問を呈しながら、逆に、日本が近代化できたのは、そもそも、西洋と日本が生態史的に似通っていたからではないのかと言うのです。

「日本は文明国になったというけれど、みんな西欧のまねじゃないか、というのが、近代化の過程をとおってくるあいだじゅう、日本のインテリの自尊心をなやませつづけた呪文だった。この呪文は、いまでも効力がある。しかし、こういう素朴な血統論は、あまり深刻にかんがえる必要はないようだ。全体の生活様式は、ちゃんと日本むきのパターンにつくられていて、かならずしも西欧化しているとは言えない。〔中略〕

とにかく、日本はかならずしも西欧化を目ざしていたのではない。いまでもそうではない。日本は日本の課題があった。ただ、西ヨーロッパ諸国と日本とは、いろいろな点でたいへん条件がにていたために、平行的な道をあゆんでしまったとみるのである。」 『文明の生態史観』中公文庫

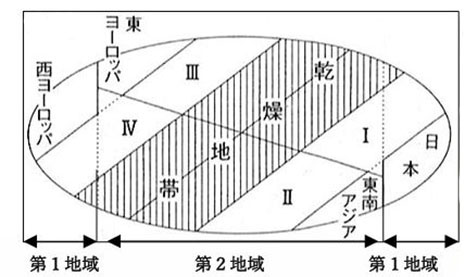

では、西ヨーロッパ諸国と日本とでは、どのような点が「たいへん条件がにていた」のでしょうか? この点に関して、梅棹忠夫が、彼独特の「新文明世界地図」と共に提示したのが、かの有名な「第1地域」と「第2地域」の議論でした。

梅棹忠夫「文明の生態史観」所収の「新文明世界地図」を基に筆者作成

「第2地域」から見た方が分かり易いので、そちらから説明しておきましょう。

まず、梅棹は、世界の真ん中に「乾燥地帯」(砂漠)を置きます。その上で、その「乾燥地帯」と接している地域を、それぞれ(Ⅰ)中国世界、(Ⅱ)インド世界、(Ⅲ)ロシア世界、(Ⅳ)地中海・イスラム世界と四大ブロックに分け、これを「第2地域」と名付けます。「第2地域」は、「遊牧民そのほかのメチャクチャな暴力」(干ばつ、民族移動とそれに伴う騎馬軍団との戦争)に接し続けてきた地域であり、それゆえに、遊牧民と農耕民とのあいだの相克と共存——「帝国」の興亡——によって特徴づけられることになります【註1】。

たとえば、農耕民が治者である漢や明の例、遊牧民が治者である元や清の例などを考えれば分かり易いと思いますが、そこでは常に、治者と被治者の非同一性が前提とされたシステムが構築されてきました。それゆえに「第2地域」では、たいていの場合、上層と下層とを分断した華夷システム、多民族統治のための権威主義と徳治主義が採用され、それが、一つの民族を超えた広域統治を可能とする「帝国」を築くことになったのです。

それに対して、西ヨーロッパや日本などの「第1地域」は、それとは逆の性格を示すことになります。梅棹の言葉を借りれば、そこは「暴力の源泉からとおく、破壊からまもられて、中緯度温帯の好条件のなかに、温室そだちのように、ぬくぬくと成長」し、「自分の内部からの成長によって、何度かの脱皮をくりかえし、現在にいた」ったような地域として定義されます(「東南アジアの旅から」前掲書)。そこは世界の中心である「乾燥地帯」から見れば、西の端っこにある辺境=半島(西ヨーロッパ)であり、また、東の端っこにある辺境=列島(日本)です。が、それゆえに流動性は低く抑えられ(民族移動も戦争も少ない)、土着した農耕民による「封建制」(領主と領民による地元密着型の政治)が安定的に営まれることが可能になったのでした。そして、おそらくは、この治者と被治者との同質性が、その後に上下双方向の話し合いのシステム(議会)や、被告と原告が向き合う裁判制度などを導き、民族の凝集性を基盤とした「国民国家」(民主主義)を成立させたのでした。

とはいえ、梅棹の議論は、西欧と日本の類似を見るには便利ですが、しかし、「帝国」と地続きの場所で「一神教」を奉じてきた西ヨーロッパと、「帝国」と海を隔てた距離を担保しながら、「八百万の神」と共に生きてきた日本との違いを説明するには不便です。

そこで、次に問われるのが、両者の生き方を規定している土着的宗教意識、言い換えれば、私たち自身の歴史を遡って見出される「集合的無意識」(ユング)ということになりますが、そこで興味深い議論をしているのが、丸山眞男の「歴史意識の古層」(1972年初出、『忠誠と反逆』所収——丸山眞男が東大退官直後に書いた論文)でしょう。

なるほど、丸山の議論自体は、戦前における三井甲之(みついこうし)の日本精神論や和辻哲郎の倫理思想研究を纏めて焼き直したものに過ぎないと言うこともできるのかもしれません。が、戦後の進歩的知識人の代表=丸山眞男が語る日本人論の場合、日本人の優秀性よりも、その逃れ難い宿命性の方が強調されているという点で、より味わい深いものがあります。

その冒頭、丸山は本居宣長の言葉、「凡て世間のありさま、代々時々に、吉善事凶悪事つぎつぎに移りもてゆく理は(中略)悉に此の神代の始の趣に依るものなり」(『古事記伝』七之巻)のなかに、「近代にいたる歴史意識の展開の諸様相の基底に流れつづけた、〔日本人の〕思考の枠組」を見出し、さらに次のように続けていました。

「『古層』は、直接には開闢神話の叙述あるいはその用字法の発想から汲みとられているが、同時に、その後長く日本の歴史叙述なり、歴史的出来事へのアプローチの仕方なりの基底に、ひそかに、もしくは声高にひびきつづけてきた、執拗な持続低音(basso ostinato)を聴きわけ、そこから逆に上流へ、つまり古代へとその軌跡を辿ることによって導き出されたものだからである。こういう仕方が有効かどうかは大方の批判に俟つほかないが、少なくともそれを可能にさせる基礎には、われわれの『くに』が領域・民族・言語・水稲生産様式およびそれと結びついた聚落と祭儀の形態などの点で、世界の『文明国』のなかで比較すればまったく例外的といえるほどの等質性(ホモジェニティ)を、遅くも後期古墳時代から千数百年にわたって引き続き保持して来た、というあの重たい歴史的現実が横たわっている。」『忠誠と反逆』ちくま学芸文庫

そのうえで丸山は、日本の記紀神話を含めた世界の諸神話を比較神話学的に考察し、その宇宙創成論を支えている「三つの基本動詞」を取り出します。それが、宗教的世界観の基礎をなす「つくる」、「うむ」、「なる」の三つの基本動詞(型)でした。

まず、「つくる」から見ておきましょう。これは主にユダヤ—キリスト教系の世界創造神話のなかに見出される言葉ですが、要するにそれは、万物は人格的創造者(神)によって一定の目的で作られたという神話の世界観を示しています。そして、そこからさらに、〈作る主体=造物主=人間〉と〈作られた客体=被造物=人間以外の自然物〉の非連続性と階梯性という、西欧ヨーロッパの価値観が導きだされることになるのです。

次に「うむ」ですが、この動詞を丸山は、主に日本人の対外的自己表現の書『日本書記』の中心に見出していました。もちろん、その背後には、万物は神々の生殖行為で産みみ出されたものだという世界観が横たわっているわけですが(ギリシア神話も同じ部類です)、それは同時に、産む者と産み出された者との「血の連続性」と、産み出した親と、産み出された子供との位階制=秩序についての価値観も反映されていました。

そして最後に「なる」ですが、丸山は、これこそ日本人が日本人のために編纂した最古の神話集『古事記』の中心にある価値観だと言います。そこには、万物は世界の神秘的な霊力の作用で具現したという世界観が存在しますが、それは同時に、主体と客体、産み出す者と生み出された者との区別(けじめ)を撥無しながら、世界の「なりゆき」のなかで生成し、自然増殖してゆく生命に対する日本人のオプティミズムをも示しているでしょう。つまり、『古事記』のなかには、〈第1地域=辺境〉に生活しながら、なお西ヨーロッパ人の「つくる」感性とは決定的に違う日本人の「なる」感性が刻印されているのです。

かくして、丸山眞男は、この「なる」(成る=生る=現る)において、「つぎつぎになりゆくいきほい」という日本人独特の価値観、「日本の歴史意識の古層をなし、しかもその後の歴史の展開を通じて執拗な持続低音(パッソ・オステイナート)としてひびきつづけて来た思惟様式」を見出すことになるのでした。「つぎつぎに」というのは、リニアな継起性と共に、一族・イエの末広がり的増殖の無窮性や、万世一系の血統的連続性(日本的正統性)を表し、また「いきほい」は、その生成において、生き生きした強度、気息、呼吸、気、胆気、権勢など、徳高い生命エネルギー(自然)を示すことにもなるのです。そして、この「つぎつぎに」と「いきほい」を内包する「なりゆき」が、過去でも、未来でもない「いま」において現れているのだとすれば、丸山が「われわれの歴史的オプティミズムは『いま』の尊重とワン・セットになっている」と言うのも頷けるでしょう。

逆に言えば、日本的〈永遠のいま=生間〉は、そのなかに過去も未来も含んでいるがゆえに、歴史的変革と適応を連続的に捉える契機とされ、それゆえに日本人は、むしろ、〈いま・ここ〉から浮き上がった超越的歴史理念(復古主義と進歩主義)を嫌うことにもなるのです。丸山によれば、これこそが「つぎつぎになりゆくいきほい」、「おのずからなりゆくいきほい」を生きる日本人の価値観、自然をカミとしてきた日本人の歴史意識なのでした。

【註1】

実はこのあたりのことは、むしろ中国文学者・小説家の武田泰淳のエッセイ「滅亡について」などを読んでもらった方が、リアリティがあるのかもしれません。

武田泰淳は「鴎外の理知や、〔谷崎〕潤一郎の構想力や、古くは『平家物語』の琵琶法師の詠嘆」などを取り上げながら、彼らは総じて「亡国の哀歌をきく側にあったようである」、「彼らは滅亡に対してはいまだ処女であった。処女でないにしても、家庭内においての性交だけの経験に守られていたのである」と言う一方で、「中国は、滅亡に対して、はるかに全的経験が深かったようである。中国は数回の離縁、数回の奸淫によって、複雑な成熟した情欲を育くまれた女体のように見える」と言っていました。その点、日本など「第一地域」の人間は、「第二地域」における「世界の持つ数かぎりない滅亡、見わたすかぎりの滅亡、その巨大な時間と空間を忘れている」と言えるのかもしれません。