Ⅱ ウィトゲンシュタインとハイデガー――「言語の限界」へ向けて

ところで、ハイデガーの同時代人に、「語り得ないもの」としての「言葉」に注目し、その思索に一生を捧げた一人の哲学者がいました。ハイデガーと同じ1889年にオーストリアに生まれた、ルートウィヒ・ウィトゲンシュタインです。

ただし、その生育環境は、ドイツの片田舎メスキルヒに生まれたハイデガーとは対照的でした。ユダヤ系の鉄鋼王を父に持ち、8人きょうだいの末子としてウィーンに生まれたルートウィヒ・ウィトゲンシュタインは、「ウィトゲンシュタイン宮殿」と呼ばれた自宅のなかで、きょうだいと同じく家庭教師をつけられ育てられることになります。

その後、4人の兄のうち3人までが自殺したこともあり、残された4男パウル(後に片腕のピアニストとして有名になります)と、5男ルートウィッヒは終生、自殺の誘惑と闘い続けたと言われます。そんななか、青年時代のウィトゲンシュタインは、航空工学から数学へ、数学から数学基礎論と論理学へとその関心を移すと共に、思索の場をオーストリアからイギリスへと移していきます。

が、そんなときに勃発したのが第一次世界大戦でした。大戦に際して、オーストリア・ハンガリー帝国軍に志願したウィトゲンシュタインは、最前線への配属を希望し、さらに、塹壕のなかで孤独と自殺願望と闘いながらも思索を続けることになります。こうして書き上げられたのが、『存在と時間』と共に「20世紀最大の哲学書」と言われる『論理哲学論考』(以下『論考』)でした。

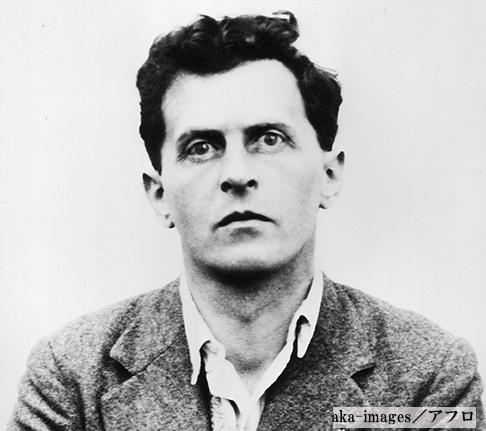

ルートウィヒ・ウィトゲンシュタイン

ルートウィヒ・ウィトゲンシュタイン

戦後、『論考』によって「哲学の問題は全て解決された」と考えたウィトゲンシュタインは、その完成稿(1919年/刊行は1922年)を、ケンブリッジ時代の恩師であるラッセルに送り、また、父の死によって相続した莫大な遺産を兄と姉とに譲った後、自分は一人、オーストリアの田舎に、小学校教師として赴任することになります。

が、教師の仕事は長くは続きませんでした。教育熱心なあまりに体罰事件を起こしてしまったウィトゲンシュタインは、小学校を依願退職し、『論考』完成から10年後の1929年、ふたたびケンブリッジ大学に戻ることになるのです。そのとき40歳。ここからウィトゲンシュタインは、自分の『論考』を徹底的に検討し直すことになるのです。

では、どのような問題が、ウィトゲンシュタインをケンブリッジに呼び戻すことになったのでしょうか? 実は、それを考えるのにヒントになる言葉が残されています。

ケンブリッジ大学に戻った1929年、休暇でウィーンに戻っていたウィトゲンシュタインは、シュリックとヴァイスマン(ウィーン学団、論理実証主義の理論家)を相手に、ハイデガーへの共感を口にしていたのです。それは、ウィトゲンシュタインのハイデガー評であると同時に、彼自身の問題意識がどこにあったのかをも示すものでした。

「私は、ハイデッガーが存在と不安について考えていることを、十分考えることが出来る。人間は、言語の限界に対して突進する衝動を有している。例えば、或るものが存在する、という驚きについて考えてみよ。この驚きは、問の形では表現され得ない。そして、答は全く存在しないのである。我々がたとえ何かを言ったとしても、それは全てアプリオリにただ無意味でありうるだけなのである。それにもかかわらず、我々は言語の限界に対して突進するのである。キルケゴールもまたこの突進を見ていた。そして彼はそれを全く似たように(パラドックスに対する突進として)言い表しているのである。言語の限界に対するこの突進が倫理学である。」「ウィトゲンシュタインとウィーン学団」『ウィトゲンシュタイン全集5』黒崎宏・杖下隆英訳、大修館書店

この言葉は、当時のウィトゲンシュタインの関心がハイデガーの関心と響き合っていたこと、また、それが「言語の限界」(語り得ないもの)と「倫理」の問題に関わっていたことを示唆しています。そして、この「言語の限界」と「倫理」(Ethos=Ethics=住み慣れた場所=行動様式)という問題こそ、初期ウィトゲンシュタインの『論考』から、後期ウィトゲンシュタインの『哲学探究』を貫く一本の太い思考の線となるものでした。