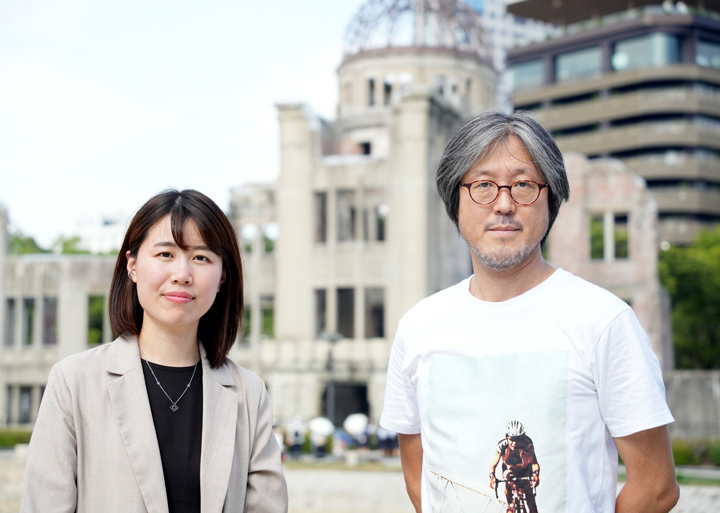

広島在住ジャーナリストの小山美砂さん(左)と三浦英之さん(右)。原爆ドーム前にて。

戦後80年を超えて、私たちは「あの戦争」をどう語り継いでいけばいいのか――。新刊『1945 最後の秘密』(集英社クリエイティブ)のなかで、これまで日本ではほとんど語られてこなかった未知の事実に光を当てた著者の三浦英之さんが、原爆投下から80年を迎えた広島で、原爆被害の取材を続ける広島在住のジャーナリスト・小山美砂さんと語り合った。

「園井恵子の青春」

三浦 今日(対談当日)は8月5日ですね。広島で取材を続ける小山さんにとって最も忙しい時期であるにもかかわらず、対談の機会をつくっていただき、本当にありがとうございます。私は今回、『1945 最後の秘密』のなかで、岩手県出身の元宝塚俳優で、広島での公演中に32歳で被爆死した園井恵子さんの生涯を取り上げました。なのでどうしても、80年目の8月6日をこの広島で迎えたいと思ったし、亡くなった当時の園井さんといま同年代である小山さんから、広島の現状についていろいろとお話を伺いたいと思ったんです。

小山 こちらこそ対談の機会を頂き、ありがとうございます。三浦さんの『1945』を読みましたが、戦争体験者のいくつもの貴重な証言から、「あの戦争」の時代に人々がどのように生きようとしたのか、その姿が目の前に浮かび上がってくるようでした。とくに第6章で取り上げられている広島で被爆した俳優・園井恵子さんの生き方には、私自身、とても感銘を受けました。彼女は15歳のときに岩手の実家を出て、単身で宝塚歌劇団に飛び込んだ。女性の地位がまだ低かった時代に、彼女は夢を追いかけて自分の人生を切り拓いていったんですね。

三浦 そうです。彼女は家出同然で宝塚歌劇団に入り、そこで一定の成功を収めた後も、そこで自分に満足せずに、新たな可能性を信じて新劇の世界へと飛び込んでいった。そして、映画『無法松の一生』のヒロイン役に抜擢されて全国的なスターになった直後、国策劇団「桜隊」の一員として広島で巡演中に、原子爆弾の光を浴びるのです。文字どおり、遥かな夢を追い求め、激動の時代を全力で駆け抜けた人生でした。

「未完の大女優」園井恵子(岩手町教育委員会提供)

小山 広島で被爆後、園井さんが8月17日のお母さん宛てに記した手紙の中で「元気で、もりもりやります。やりぬきます」という言葉が印象的でした。被爆してもなお、明るい気持ちで生きようとしていたんだな、ということが伝わってきて胸のつまる思いがしました。その手紙を書いた後に容態が急変し、4日後の21日に亡くなってしまう。一瞬で命を蝕(むしば)んでいく、原爆の恐ろしさを改めて感じました。

私がとくに共感したのは、手紙のなかで書かれている「いま死んでも、悔いない生活でなくてはならない」という部分です。私はいま31歳なのですが、園井が被爆して亡くなった年齢は32歳でした。戦時中といまとではまったく時代背景が違いますが、私も後悔しない“いま”を生きたいという気持ちがどこかにあります。勤めていた新聞社を辞めるときも、「数年我慢すればやりたいことがやれるよ」と周囲から言われましたが、私は「いま」戦争の取材をしたいという思いがあったんです。

広島「黒い雨」訴訟との出合い

三浦 そもそも、小山さんはどうして広島や戦争について取材するようになったのでしょうか?

小山 学生時代から新聞記者になりたいと思っていました。新聞社のインターンシップに参加して、たまたま広島に派遣されたんです。そのとき、お話を聞いた被爆者の方が、「証言をすると、当時11歳だったときの自分に引き戻される気がして、どっと疲れる」と言いながら、「それでも後世のために語る」と口になさって、その言葉を聞いたとき、私はそれまで被爆体験を過去のものとしてしか捉えていなかったことを情けなく思いました。核兵器はいまも1万発以上あって、原爆の後遺症はいまも続いている。原爆というのは、過去の問題ではなく、現在進行形の問題なんだということを、改めて気づかされたんです。