病気の「性差」はどのように表れるのか

――性差が見られる病気や症状の代表的なものとして、どのようなものがあるでしょうか。

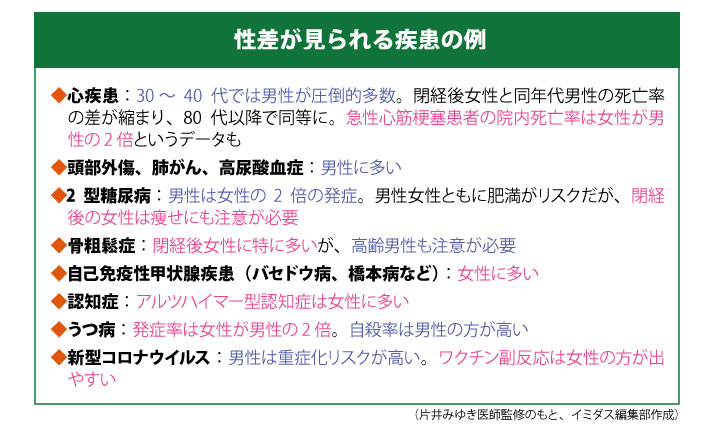

性差に関わる症状の違いは多彩で、さまざまな病気で見られますが、最もわかりやすい例は心筋梗塞でしょう。心筋梗塞では、胸の正中(胸骨と呼ばれる、胸の真ん中にある板状の骨)の痛みが典型的な症状とされています。ところが、性差医学の概念が導入され、女性では胸の痛みに加え、腹痛、吐き気、嘔吐、首や肩、歯、背中の痛み等の非典型的な症状を訴える患者さんが男性より明らかに多いことがわかりました(*1)。

また、発症する年齢も男女で違いがあります。患者数は65歳未満の男性が圧倒的に多く、心筋梗塞は働き盛りの男性が最も注意すべき病気と言えます。これに対し、女性は閉経するまでは女性ホルモンの働きで心筋梗塞の原因となる動脈硬化が起きにくいのですが、閉経以降、患者数が増加し、80代以降で男性と変わらなくなります。ほかに、心筋梗塞による死亡率は、女性が男性の2倍近いというデータがあります。女性は高齢での発症であることに加え、非典型的な症状を示した場合には診断が遅れがちで、治療開始までの時間が長くなることも一因ではないかと考えられています。

もうひとつ、身近な例として挙げたいのは糖尿病です。従来の医学の常識では糖尿病の主な原因は肥満とされてきましたが、性差医学の研究が進んだことで、閉経後の女性は痩せていても糖尿病の発症リスクが上昇することがわかってきました。男性の糖尿病予防にはメタボリックシンドロームへの対策が有効で、もちろん女性でも同様のケースもありますが、女性に対しては低体重のリスクも伝えていくことが必要です。

――男性の症状が「典型的」とみなされてきた病気でも、女性だと異なる症状が見られるので注意が必要ということですね。

とはいえ、冒頭でも述べたように、性差医療は女性だけを対象とするものではありません。当初は、男性に比べてエビデンスが不足している女性の健康課題がクローズアップされ、日本でも「女性専門外来」などの名称で性差医療が実践されてきました。しかし性差医学・医療は全ての性を対象にしています。

たとえば、うつ病は性差が顕著に見られる病気のひとつです。うつ病になる女性は男性の約2倍で、月経に伴う症状や産後うつなど女性特有の症状にも注意が必要ですが、うつ病による自殺死亡率を見ると男性の方が女性よりも高くなっています。うつ病で自殺する男性が多い背景には男性ホルモンの影響など生物学的理由の他、伝統的な社会通念に縛られ、相談に行きにくかったり、病院の受診が遅れたりという社会的・文化的要因も関係していると考えられます。またうつ病については、トランスジェンダーの人の発症率が非常に高く、注意やケアが必要です。それぞれの性に合った対策が大切と言えます。

(*1)

文献引用:Philpott S, Boynton PM, Feder G, et al:Gender differences in descriptions of angina symptoms and health problems immediately prior to angiography: the ACRE study. Appropriateness of Coronary Revascularisation study. Soc Sci Med, 52:1565-1575, 2001.

(*2)

Bridging the Gender Gap in Healthcare: A Sex-/Gender-Specific Medicine App in Development(医療におけるジェンダー格差の解消:開発中の性差医療アプリ)【https://www.japan.go.jp/kizuna/2025/03/bridging_the_gender_gap_in_healthcare.html】

(*3)

健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。(経済産業省ウェブサイト参照【https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html】)

(*4)

令和5年 経済産業省フェムテック等サポートサービス実証事業助成

(*5)

セコム科学技術振興財団ジェンダード・サイエンス