性差医療が一般的になるために

――実際の医療現場で、性差医療の視点は活用されているのでしょうか。

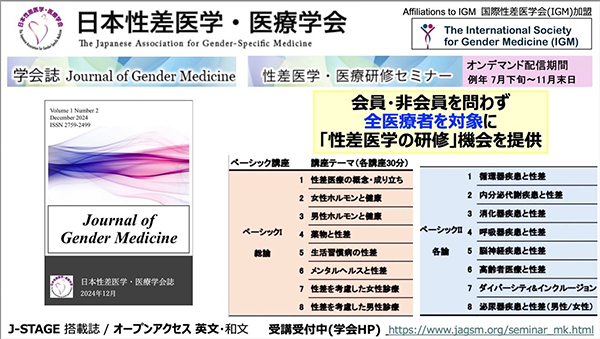

日本性差医学・医療学会はさまざまに活動しています。まず、2021年度から「性差医学・医療認定制度」を開始しました(「日本性差医学・医療認定制度のご案内」)。性差医学・医療認定医・認定指導士のリストも公開していますが、認定者の数は年々増加しています。また、同学会では会員・非会員を問わず、医療者と研究者に向けた性差医学・医療セミナーをオンデマンドで毎年7〜11月に実施しています。また、2024年1月に誰でもアクセスできる学会誌「Journal of Gender Medicine」を創刊しました。性差医療の視点は、医療の質をより高め、診療精度の向上に貢献します。一人でも多くの医療者や研究者に、性差医学の知識を学んでいただけたらと願っています。

また、性差医療・医学の視点は今や欠かせないものとなっています。背景のひとつに、近年、国際的な一流医学雑誌への論文投稿には、「SAGERガイドライン」(SAGER:Sex and Gender Equity in Research=研究におけるセックスとジェンダーの平等性)に従って、性差を考慮しているか否かが論文の投稿時に確認されます。たとえば、実験でマウスを使うときには、月経周期があるメスはデータにばらつきが出るのでオスだけでデータを採るという場合でも、「この実験はオスのマウスだけを使っている」と明記したり、「メスも使い、オスメスの割合は何%」と示したりすることが必要になっています。

――現状では、医療現場への性差医療の浸透が十分でない中、性差医療について、一般的にどのようなことを知っている必要があるでしょうか。

2020年の「第5次男女共同参画基本計画」で、「国の方針」として「性差を考慮した医療・研究開発の推進・医学教育」の取り組みが本格的に始動しました。高市早苗総理大臣は、2025年10月の所信表明演説で健康医療安全保障について述べる中、「特に、性差に由来した健康課題への対応を加速します」と明言しています。

特にこの数年は、性差医療について取り上げるテレビ番組や新聞記事などが増えています。医療者や医療系学生はもちろんのこと、ぜひ国民の皆様にも、性差医療について積極的に学び、前向きな受診や治療に繋げていただきたいと思います。

また最近は、AIやアプリ等のデジタル技術を活用する、「デジタルヘルス」の取り組みが、性差医療の分野でも始まっています。

たとえば、初診時に訴える症状は男性が1~3個程度であるのに対し、特に更年期女性の場合、エストロゲン分泌の急激な変化により、様々かつ多数の症状を同時に自覚するため、10個ぐらい挙げることも珍しくありません。患者さんにとって、多彩な症状を短い診察時間で的確に伝えるハードルは高く、医師も診断を絞り込むことが難しいのです。

こうした課題を解消し、女性の症状を十分に把握して可能性のある病気を的確に診断するために、デジタルヘルスを活用することで、「女性が、いつでも、どこでも、誰でもが、性差医療を受けられるような仕組み」を作りたいと考えました。そして、2019~21年度の日本医療研究開発機構(AMED)が公募した「女性の健康の包括的支援実用化研究事業」に採択され、「女性の診療を支援する『AI診断支援ナビゲーションシステムWaiSE(ワイズ)』」というアプリを開発しました。まだ一般向けの実用段階ではありませんが、科学技術や研究開発に性差やライフコース等の視点を導入することで、飛躍的な技術革新に繋がる「ジェンダード・イノベーション」の、我が国における先進例として、政府海外向け広報マガジン『KIZUNA』(英文)で日本の性差医療の取り組みとWaiSEに関する記事(*2)が紹介されるなど、大きな注目を集めています。

(片井医師提供)

――具体的に、WaiSEはどのような仕組みのアプリなのでしょうか。

WaiSEの診断アルゴリズムには、性差医学に基づく女性診療10年間分、6万件以上の実臨床データの解析結果に加え、文献や診断基準等、性差医学のエビデンスが蓄積されており、女性が受診の場で症状を表現する際に実際に使用した言葉を反映しているのも特徴のひとつです。

WaiSEを使えば、AIとのやりとりを通して女性患者の自覚症状が的確に把握され、可能性のある疾患は何か、必要な検査や受診する科が提示されます。患者さんは、医師とのやりとりがスムーズになり、受診のミスマッチを減らすことができます。医師にとっても、限られた診療時間で的確な症状把握・鑑別診断・必要な検査に至ることができ、加えてWaiSEを性差医学の考え方を学ぶ教育ツールとして使えるなどのメリットがあります。

WaiSEの進化は続いており、健康経営(*3)や日々の健康管理に利用できる「WaiSE Work」(*4)、さらにウエアラブル端末と連動し、性別にかかわらず誰もが利用できる「WaiSE for ALL」(*5)等々、さらなる開発が進んでいます。今後、「WaiSE」、「WaiSE Work」、「WaiSE for ALL」を公益性があるかたちで広くお使いいただくにはどうすれば良いか、現在、最適な実用化の道を検討中です。詳細は、WaiSE研究開発公式サイトをご覧いただければと思いますが、これらのシステムにより、性差医療がより多くの方の健康維持に活用されるよう、願っています。

(*1)

文献引用:Philpott S, Boynton PM, Feder G, et al:Gender differences in descriptions of angina symptoms and health problems immediately prior to angiography: the ACRE study. Appropriateness of Coronary Revascularisation study. Soc Sci Med, 52:1565-1575, 2001.

(*2)

Bridging the Gender Gap in Healthcare: A Sex-/Gender-Specific Medicine App in Development(医療におけるジェンダー格差の解消:開発中の性差医療アプリ)【https://www.japan.go.jp/kizuna/2025/03/bridging_the_gender_gap_in_healthcare.html】

(*3)

健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。(経済産業省ウェブサイト参照【https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_keiei.html】)

(*4)

令和5年 経済産業省フェムテック等サポートサービス実証事業助成

(*5)

セコム科学技術振興財団ジェンダード・サイエンス